2023年5月19日,第八届音乐产业高端论坛在京盛大举行。本届论坛由北京市委宣传部指导,中国传媒大学主办。中国传媒大学音乐与录音艺术学院、中国传媒大学音乐产业发展研究中心、北京音乐产业园联合承办。腾讯音乐娱乐集团、咪咕音乐、环球音乐中国、中国唱片集团有限公司、人民音乐出版社、太合音乐集团、摩登天空、迷笛音乐,中国音像著作权集体管理协会、中国音乐著作权协会、中国音像与数字出版协会音乐唱片工作委员会、数字音乐工作委员会、音乐产业促进工作委员会、中国广播电视社会组织联合会音乐委员会、文化科技创新服务联盟音乐专业委员会等行业协会协办支持。

论坛重磅推出《2022中国音乐产业发展总报告》,并针对我国音乐产业的发展现状,汇集行业声音与诉求。围绕科技创新、“数字经济”等核心议题,聚焦后疫情时代音乐产业发展与变革的新格局,寻求解决音乐产业发展困境的路径与方案,为音乐产业良性发展注入新的活力。中国传媒大学党委副书记王达品、中国音像与数字出版协会常务副会长兼秘书长敖然等领导出席论坛并致辞。中宣部版权管理局副局长赵秀玲、中宣部出版局音像电子处处长程晓龙、文化和旅游部产业发展司产业促进处处长刘恋、北京市委宣传部二级巡视员马德献、北京市朝阳区委常委、宣传部部长、副区长孟锐、中国音像著作权集体管理协会代理干事长周亚平、中国音乐著作权协会党委书记兼副干事长范永刚、中国音像与数字出版协会数字音乐工作委员会副主任委员兼秘书长刘阳、中国音像与数字出版协会音乐产业委员会秘书长左俊、中国音像与数字出版协会唱片工作委员会秘书长李辉、中国广播电视社会组织联合会音乐委员会常务副会长兼秘书长程矛、文化科技创新联盟音乐委员会主任黎冬、中国传媒大学音乐与录音艺术学院李俊梅院长、郑苏晖书记等领导与嘉宾也光临指导。

赵秀玲,中宣部版权管理局副局长。

中宣部版权管理局副局长王达品。

王达品先生。

中国传媒大学的党委副书记。

程晓龙,党委副书记。

中宣部出版局的音像电子处处长。

文化和旅游部产业发展司的产业促进处处长。

马德献先生。

北京市委宣传部的一名二级巡视员。

北京市朝阳区区委常委、宣传部部长、副区长。

中国音像与数字出版协会常务副会长兼秘书长。

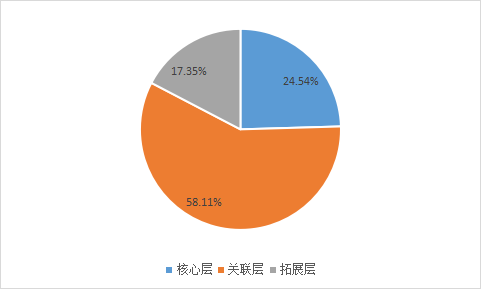

《2022中国音乐产业发展报告》是中国传媒大学音乐与录音艺术学院副院长、音乐产业发展研究中心主任赵志安教授领衔的音乐产业项目组撰写的年度性调研报告。自2014年起,该报告已经成功发布了八届。根据《报告》,2021年中国音乐产业总规模约为3787.56亿元,同比增长8.54%,增速已恢复至疫情前的发展水平。“复苏”成为年度行业发展的主旋律。 从2021年中国音乐产业各细分行业的对比来看,80%以上的细分行业进入恢复增长态势。产业结构呈现“两升一降”。即核心层产业占比较2020年同比增长1.17%,关联层产业占比增长1.48%。然而,卡拉OK等传统消费市场的萎缩导致拓展层产业占比继续下降2.65%。但依托逐渐恢复的线下消费市场和融合拓宽的线上消费市场,数字音乐、音乐演出、乐器产业、音乐教育培训等行业产品及服务供给与消费的持续平衡发展,行业总体趋势向好。 未来,通过促进数字经济、科技创新与音乐产业的融合发展,做优核心层、做实关联层、做新拓展层是中国音乐产业优化产业结构的重点方向。

赵志安教授,中国传媒大学音乐与录音艺术学院副院长兼音乐产业发展研究中心主任,发布了《2022中国音乐产业发展报告》(总报告)。

主题发言嘉宾现场图。

本届论坛的主题是“生成式人工智能时代下的音乐创作与版权保护”、“变与不变:中国音乐节持续发展的生命力之源”、“科技创新与音乐演艺产业融合发展”、“音乐创作、表演与传播产业链人才培养”、“优秀民族音乐文化的传承创新与海外传播”、“音乐公播行业的现状与未来”、“创新与突破:当代中国电子音乐的创作前沿”、“新媒体时代高校音乐产业人才培养的改革创新”。与会专家包括腾讯音乐娱乐集团社区互动与国际业务副总裁计鸣钟、中国音乐学院教授、副院长黄虎、中国音像著作权集体管理协会副总干事国琨、中国流行音乐学会主席付林、世界超高清视频产业联盟UWA秘书长张文刚、环球音乐集团亚洲区公共政策高级副总裁洪伟典、中国唱片集团有限公司总经理樊国宾、草莓音乐节创办人沈黎晖、迷笛音乐节创始人张帆、北京现代研修学院校长李罡、奇大音乐、前海蝶音乐创始人及CEO许环良、联合文娱总裁王磊、人民音乐出版社数字出版中心主任徐德、太合集团版权中心海外部总监毕佳乔、台湾电脑音乐学会理事长黄志方、中央音乐学院教授、中国电子音乐学会会长张小夫、中国艺术研究院音乐研究所研究员崔宪、北京电影学院特聘教授刘谦、浙江音乐学院教授夏滟洲和哈尔滨音乐学院教授张磊等百余位国内外专家。他们从产业生态、科技创新、版权保护、音乐创作与表演、教育培训和专业人才培养等层面进行了经验交流,为优化音乐产业业态发展贡献良策。

分论坛嘉宾现场图。

第八届音乐产业高端论坛融合了多个板块,包括主题论坛、报告发布和专题分论坛。它采用现场研讨和线上直播相结合的方式呈现,是一个集各方领导、专家、学者于一体的高层次、专业化、国际化的音乐产业交流平台。未来,中国传媒大学和北京音乐产业园将共同推进这一活动的品牌建设。在后疫情时代,我国音乐产业将迎来强劲复苏,展现出强大的韧性和活力。在加速进入产业格局重构的同时,我们仍需“政、产、学、研”各界多方协调联动,共赢发展,促进优秀文化的传承与创新,推动中国音乐产业持续健康发展。

2022年中国音乐产业发展总报告

中国传媒大学音乐产业发展研究中心的项目组。

2020年,全球新冠疫情大流行导致世界经济遭遇历史性衰退,中国音乐产业也首次出现负增长。然而,中国音乐消费市场的长期强劲需求趋势并未改变。2021年,随着中国在全球范围内率先取得疫情防控和经济社会发展的双胜利,中国音乐产业逐渐恢复持续向好的稳定发展态势。在产业内外部结构逐步调整的同时,消费主体始终保持活跃,市场主体积极布局新领域。供给与需求双向拥抱新技术、新消费、新模式,中国音乐产业正迎来新一轮结构优化调整和高质量发展机遇。

一、2021年中国音乐产业的发展概况

(一)音乐图书和音像出版产业。

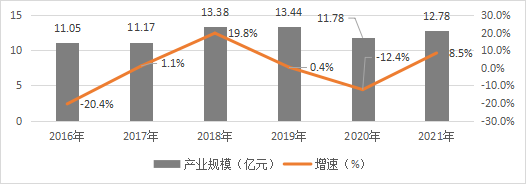

根据2021年的统计数据,中国音乐图书与音像出版产业的总体规模达到了12.78亿元,同比增长8.5%。其中,音乐图书类产业规模为9.73亿元,同比增长2%;而音像类出版产业规模则达到了3.05亿元,同比增长36%。

2021年,音乐图书出版迎来了一个重大主题——建党百年。重点项目如《百年赞歌:庆祝中国共产党成立 100周年优秀歌曲集》通过音乐回溯党的百年奋斗之路。随着线下市场的逐步恢复,实体店营业收入同比增长4.09%。唱片销售市场也呈现回暖迹象,黑胶市场相关收入同比增长25.9%。此外,社交平台小红书成为数字音乐专辑的新兴发布平台,各音乐厂牌进一步跨界融合,通过“垂直化”市场和打造多元IP内容连接年轻群体。行业整体市场回暖,呈现多元发展局面。

图1-1显示了2016年至2021年音乐图书与音像出版产业总体规模的对比图。

亿元)

(二)音乐演出产业。

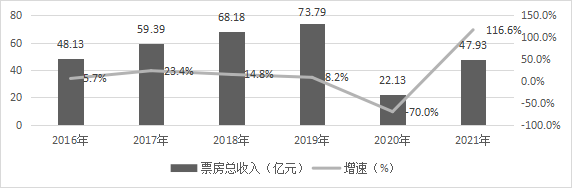

在2021年,演出市场的逐步恢复使总体市场规模达到了117.6亿元,同比增长了47%。其中,音乐类演出的票房收入达到了47.93亿元,包括剧场演出票房收入约17.93亿元,大型演唱会和音乐节演出的票房收入为19.98亿元,而LIVEHOUSE演出的票房收入为10.02亿元。

2021年,音乐现场演出与线上演出并驾齐驱。音乐现场演出与电商、新零售、新消费领域跨界融合,探索多元发展模式。头部演艺机构、科技企业、歌手纷纷加入“云演出”的行列。5G技术赋能,实时交互技术升级,增强了线上用户的沉浸式观演体验。LIVEHOUSE作为“夜经济”的引领者,积极探索全新的商业模式,逐步转型为集IP衍生品开发、数字化会员、线上点餐等服务于一体的多功能文化娱乐场所,为观众提供多维度、高质量的消费服务。

图1-2显示了2016年至2021年中国音乐类演出市场票房总收入的对比图。

亿元)

(三)数字音乐产业。

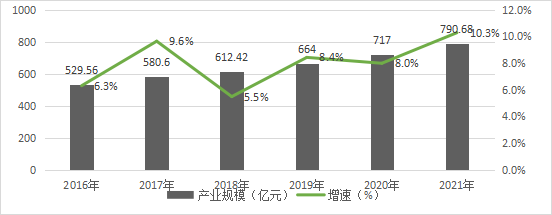

2021年,中国数字音乐产业规模达到了790.68亿元,同比增长了10.3%。尽管面临着激烈的存量市场竞争,以及后疫情时代的挑战,但数字音乐市场仍然展现出了蓬勃的生命力,实现了高速增长。据统计,2021年网络音乐用户规模达到了7.29亿,其中20-29岁年龄段的用户占比高达84.1%。主流数字音乐平台的付费用户也保持了稳定增长。

除了传统的电信音乐增值业务、流媒体服务和在线K歌之外,以付费模式为核心的“音乐+”生态产业链也在逐步形成。青年群体用户对高质量音乐和音乐衍生内容的消费能力较强,对互动表达的需求也更高,这推动了在线音乐服务向泛娱乐化和社交化的创新发展。原创歌曲通过短视频和社交平台传播,在流量引导下出现了大量爆款歌曲。数字音乐领域的头部企业也纷纷涉足短视频、泛娱乐直播和长音频等领域,提供多元化和个性化的增值服务。5G、8K和大数据等科技应用场景的不断拓展,为数字音乐产品的服务质量提供了有力支持,也促进了产业布局的不断完善。

图1-3显示了2016年至2021年中国数字音乐产业市场规模的对比图。

亿元)

(四)音乐版权经纪与管理行业。

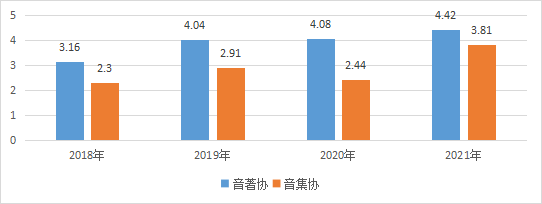

2021年,中国音乐著作权协会的许可收入达到了4.42亿元,同比增长8.3%。该协会向音乐著作权人分配了4.69亿元的使用费,创下了历史新高。同期,中国音像著作权集体管理协会的财务收入约为3.81亿元,同比增长52%。该协会投入了4.64亿元用于分配著作权使用费,同比增长109%。

随着修订版《著作权法》的正式实施,录音制作者的广播与表演获酬权业务全面展开,加速落地。国家版权局敦促唱片公司、词曲版权公司、数字音乐平台等产业各方主体遵守法律法规,建立符合市场需求的数字音乐版权运营模式,共同维护数字音乐版权发展秩序。“剑网行动”有序启动,依法查处短视频平台、直播平台的侵权行为,巩固了网络数字音乐版权保护成果。新技术不断赋能音乐版权保护,采用区块链技术获得音乐作品权属证据已在司法实践中得到承认。

图1-4显示了2018年至2021年音著协和音集协权利收入的对比图。

(以亿元为单位)

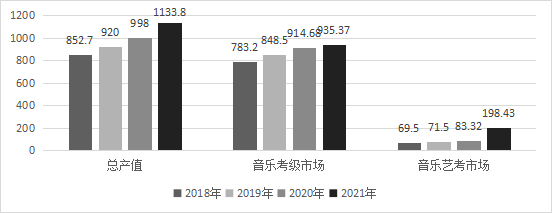

(五)音乐教育培训行业。

根据数据显示,2021年音乐教育培训产业规模达到了1133.8亿元,同比增长了13.6%。其中,音乐考级人数达到了280万人次,考级产业规模达到了935.37亿元。同时,艺考报名人数约为17.43万人次,培训产业规模约为100.2亿元,同比增长了20.25%。

随着国家“双减”政策的实施,音乐考级培训产业得到了大力发展。在资本和技术的推动下,音乐教育培训领域涌现出了许多新产品和新模式。在线音乐教育品牌不断创新升级,在线大班课、在线1对1、AI陪练、智能钢琴等新兴培训模式为行业带来了生机。传统线下声乐教室、琴行和小作坊式的培训模式逐渐淡出主流渠道。行业进入了新一轮洗牌期,音乐教育头部企业逐步扩大产业布局,形成了统一的网络式连锁管理体系,并逐步建立了音乐教育培训的标准化形态。

图1-5显示了2018年至2021年音乐教育培训市场产业产值的对比图。

亿元)

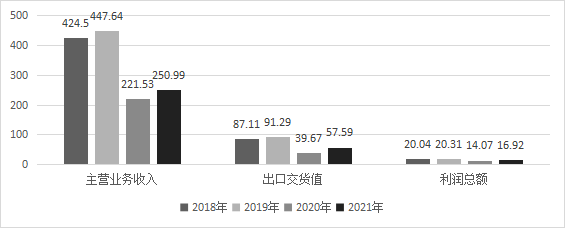

(六)乐器产业。

在2021年,乐器行业的营业收入达到了250.99亿元,同比增长了13.30%。累计完成的进出口总额为29.12亿美元。其中,乐器出口交货值为57.59亿元人民币,进口额为5.71亿美元。截止目前,乐器行业的累计利润总额为16.92亿元,同比增长了20.25%。

在2021年,乐器行业充分发挥了骨干企业的引领作用,促进了产业链上下游中小微企业的复工复产。通过推动行业跨界融合创新、拓展营销方式,实现了产业链上下游各要素环节的共同发展。在轻工领域实现了止损启稳,工业增加值同比增长13.40%,营收增长13.30%,利润增长21.70%,主营利润率增长6.74%,四项经济指标均高于轻工业平均水平。在疫情背景下,数字技术的广泛应用推动了乐器行业发展模式的变革,呈现自动化、无接触、远程化、智能化的叠加趋势。创新乐器制造产业链、供应链布局,推动乐器全产业链拥抱数字智能新经济。

图1-6显示了2018年至2021年乐器行业主要经济指标的对比图。

亿元)

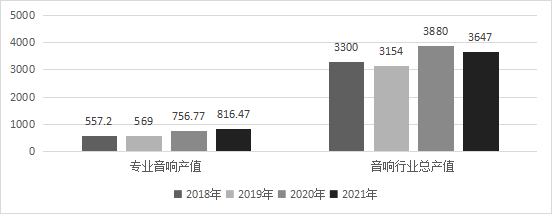

(七)音响产业。

2021年,中国主要电子音响产品总产值达到了3647亿元,同比下降了6.1%。然而,随着网上授课和网络会议等活动的普及,传声器和耳麦等产品的需求量将会增加。此外,与音乐产业制作、传播和欣赏密切相关的专业音响总值达到了816.47亿元,同比增长了7.89%。

在疫情严峻的形势下,互联网经济的迅猛发展为全球专业音响行业带来了全新的发展机遇。"互联网+"政策的推行更是进一步推动了专业音响的升级和发展。国家工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划》等产业政策,积极鼓励和支持电声产业技术转型。电子音响行业已成为人工智能产业的重要入口。2021年,无线耳机和传声器带动了整个行业的上行,耳机行业的占比达到了50%。车载多媒体机、功放和组合音响等专业音响产品已进入市场稳定期,而智能音箱则成为人们通过语音交互方式与智能家居产品进行沟通的重要载体。

图1-7显示了2018年至2021年音响产业的对比图(单位:亿元)。

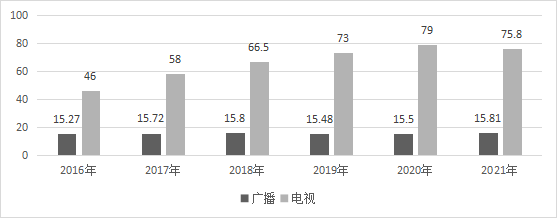

(八)广播电视中的音乐。

2021年,音乐类广播广告收入达到了15.81亿元,同比增长了2%。全国广播听众总数达到了6.81亿,其中车载广播听众总数首次超过5亿,创下了历史新高。音乐类频率的市场份额占比达到了23.3%。2021年,音乐类电视及网络节目的总收入约为75.8亿元,与上一年相比略有增长。

在2021年,广播行业加快了云生态产业布局的步伐。在保持音乐广播“声音”优势的同时,探索场景化、社交化、跨界化转型。传统广播与新媒体的深度融合,打破了原有的传统收听终端、车载收听终端、智能收听终端三足鼎立的局面,智能收听逐渐成为主流。音乐类电视综艺及晚会节目数量逐步下降,网络音乐综艺持续收缩。IP老化、审美疲劳等问题突出。在疫情防控的背景下,各大电视媒体开始探索基于“云技术”的新型节目形式,成为非常时期电视文艺节目中的全新节目形态。

图1-8显示了2016年至2021年广播电视音乐广告收入的对比图(单位:亿元)。

(九)影视剧、游戏和动漫音乐。

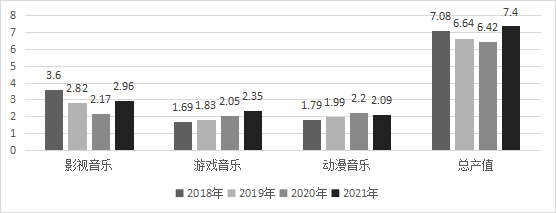

根据数据显示,2021年我国影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐的总产值约为7.4亿元,同比增长了15.2%。其中,影视剧音乐产业的总产值约为2.96亿元,同比增长了36.4%;游戏音乐的收入约为2.35亿元,同比增长了14.6%;而动漫音乐的收入约为2.09亿元,同比下降了4.7%。

由于疫情的影响,音乐产业市场主体急需寻找新的音乐消费场景。线上虚拟演出游戏化为网络用户带来了沉浸式的新感受。2021年,播放量超过100万的游戏歌曲数量正在逐渐增加,游戏配乐也呈现出明显的增长趋势。依托影视IP内容形态的多维运作,影视原声带音乐开辟了营销新路径。影视剧、动漫、游戏音乐与短视频、直播等新兴娱乐消费业态形成了跨界连接、融合协作的新型模式。尤其是国风歌曲和配乐联动,通过突出中国风格的爆款歌曲取得了更好的传播效果。

图1-9显示了2018年至2021年影视剧、游戏和动漫音乐产业的产值对比图。

亿元)

(第十部分卡拉OK产业)

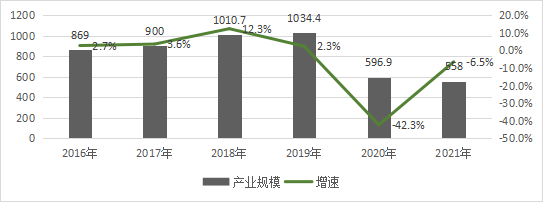

2021年,由于疫情反复和娱乐消费市场需求变革等因素,我国卡拉OK行业整体市场发展呈现下滑趋势。传统卡拉OK产业总规模达到558亿元,同比下降6.5%。

受疫情冲击影响,2021年传统KTV企业注册数量骤降至不足2500家,门店数量也迅速下滑。这加速了KTV行业的“蜕变”,在线K歌成为重要的娱乐形式之一。2021年线上K歌市场规模达到155.8亿元,同比增长45%,用户规模约为5.1亿,网民渗透率接近50%。随着实时合唱技术的不断进步,K歌功能逐渐融入短视频场景,推动在线K歌模式和功能朝着社交化、场景化的方向发展。然而,年轻消费群体热衷于剧本杀等新型娱乐项目,导致传统KTV消费频率逐渐降低。因此,银发一族成为传统KTV新的主力消费人群,但也使得行业高消费现象不再出现。

图1-10显示了2016年至2021年卡拉OK行业总产值的对比图。

亿元)

二、总体规模分析:

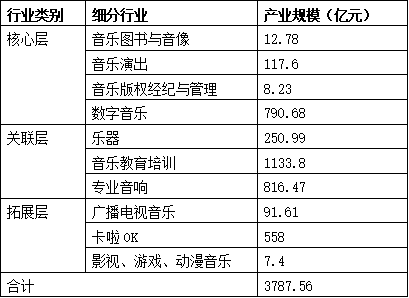

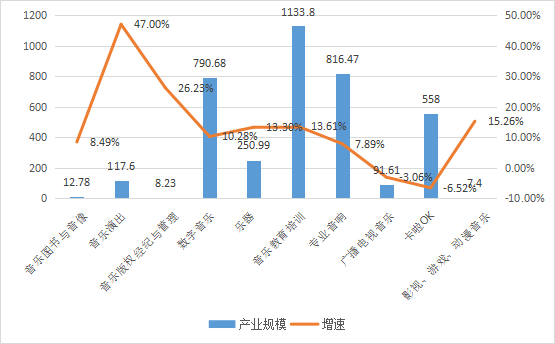

根据上述报告,我们总结了2021年相关细分行业的市场规模数据。具体见表1-1,中国音乐产业细分行业的市场规模估算统计表。

表1-1 中国音乐产业细分行业的市场规模估算统计表

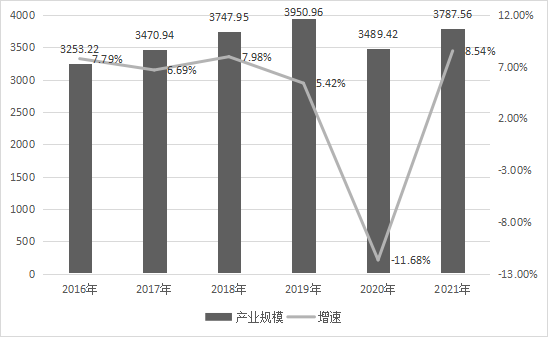

根据数据显示,2021年中国音乐产业总规模约为3787.56亿元,同比增长8.54%。这一年,“复苏”成为了行业发展的主旋律,增速也恢复到了疫情前的发展水平,展现出了中国音乐产业的活力和韧性。 从长远来看,音乐文化消费已经成为了年轻一代美好生活的“刚需”。随着线下音乐消费不断调整以适应数字经济时代的新模式,线上、线下音乐消费协同恢复,音乐与科技双向赋能的应用场景不断涌现。这意味着中国音乐产业正在加速进入一个产业格局重构的发展新阶段。

图1-11显示了2016-2021年中国音乐产业年度市场规模的对比图。

亿元)

三、产业结构分析:

在2021年,中国音乐产业的核心层、关联层和拓展层的产值规模分别为929.29亿元、2201.26亿元和657.01亿元,分别占总产值的24.54%、58.11%和17.35%。产业结构呈现出“两增一降”的特点:一方面,核心层产业占比同比增长1.17%,数字音乐和音乐演出的线上线下消费市场双增长,推动核心层产业快速复苏;另一方面,关联层产业占比同比增长1.48%,得益于抗疫工作的阶段性胜利,线下生产、销售和消费领域进一步企稳回升;最后,拓展层产业占比继续下降2.65%,以卡拉OK为代表的传统消费需求进一步萎缩,行业新业态亟待培育和成长。从产业结构变化趋势来看,促进数字经济与音乐创意融合发展,优化核心层、强化关联层、发展新拓展层是中国音乐产业未来优化产业结构的重点方向。

图1-12显示了2021年音乐产业各层次的比重示意图。

核心层产值规模同比增长了13.98%。音乐图书与音像产业、音乐演出市场、音乐版权经纪与管理市场、数字音乐产业分别同比增长了8.49%、47%、26.23%和10.28%。其中,音乐演出市场表现出强劲的复苏发展势头。演出场次、观演人次、平均票价和票房收入均呈现增长态势。尤其是户外音乐节和LIVEHOUSE率先恢复,在春节、“五一”和“十一”等节假期日期间基本恢复正常。进入数字音乐产业的存量竞争阶段,依然保持稳健增长。5G、人工智能、大数据和虚拟现实等先进技术在音乐市场广泛应用,不断催生新业态和新商业模式。

关联层产值规模同比增长了11.38%。在轻工领域,乐器产业率先止损企稳,增加值、营收、利润和主营利润率均有所增长。专业音响产业保持稳定,2021年供给量为3486.02万台,增长率为10.27%。5G技术带动了影音设备行业的联动发展,国产化趋势进一步加强,中国企业的市场占有率进入了一线品牌之列。受学科类“双减”政策的引导,音乐教育市场进一步发展,线上教育培训市场也进入了快速发展时期。总体来看,关联层产业的增长弹性和韧性较为稳定,是中国音乐产业市场规模的中坚力量。

拓展层产值规模连续下降,同比2020年下降5.85%。传统卡啦OK市场仍然处于下行趋势,但在线K歌的发展使降幅较2020年收窄35.78%。广播电视音乐市场同比下降3.06%,电视音乐节目呈现疲态。影视、游戏、动漫音乐市场则呈现两位数以上的高速增长,其中年轻一代的消费需求拉动作用较为明显。

图1-13显示了2021年中国音乐产业各细分行业产值与增长情况的对比图。

亿元)

“复苏”是2021年中国音乐产业发展的关键字。根据2021年中国音乐产业各细分行业的对比,超过80%的细分行业呈现出恢复增长的趋势。其中,音乐演出市场排名第一(47%),实现了同比增速;音乐版权市场、影视动漫游戏音乐市场同比增速均超过15%,这表明音乐产业在版权环境方面不断优化,拥有长期向好的发展环境保障。随着线下消费市场逐渐恢复和线上消费市场的拓宽,数字音乐、乐器产业和音乐教育培训行业等产品和服务供给与消费不断平衡发展,总体趋势向好。

四、总结2021年音乐产业发展特征

在2021年,中国音乐产业在供给端、渠道端和消费端都呈现出复苏增长的趋势。原创内容和技术创新在引领产业发展方面发挥了更为重要的作用。总体而言,主要呈现出“音乐产品IP化、音乐平台融合化、音乐消费场景化”等发展特征。

(一)音乐产品逐渐IP化。

在移动互联网时代,音乐艺术作品的产品化过程是一个“逐利”的过程。它从情感、精神和价值观的共鸣出发,吸引了大量的用户流量,最终形成了一首“爆款”的神曲。音乐产品的传播能力和流行强度前所未有地重要,正在朝着品牌化和IP化的方向发展。 例如,音乐演出类产品与其他IP运营进行了跨界联合,共同拉动消费升级。2021年,电影、动漫和游戏原声音乐会巡演大幅上升,海外版权本土化创编和本土原创成为音乐剧市场发展的中坚力量。小型、沉浸式音乐剧演出场次和票房收入较2020年增长显著。音乐演出与游戏、动漫、电影、城市地标等联动,快速融入大众日常生活,形成音乐文化品牌。 音乐产品IP化是当代互联网背景下音乐产业业态创新的新路径,具有广阔的发展空间。

(二)音乐平台的融合化趋势。

依托数字技术的变革,数字音乐平台正在加速向线下渠道赋能。各种新模式如“音乐+社交平台”“音乐+旅游平台”“音乐+短视频平台”“音乐+直播平台”“音乐+车联网”“音乐+元宇宙平台”等的涌现,正在推动音乐平台的融合与创新。2021年,在线直播用户规模达到了6.60亿,“音乐+电商模式”逐渐演变为“音乐+直播带货”模式。音乐节的演出场次显著增长,乐迷跨城观演成为文旅融合的新亮点。短视频平台提升了数字音乐的传播度,并拓宽了数字音乐的变现渠道。中国车联网技术的发展,使车载端成为在线音乐和线下演出的主要延伸场景。依托“元宇宙”科技举办的众多虚拟演唱会,丰富了音乐现场观众的沉浸式体验。音乐平台融合化正在催生音乐产业生态构建的创新和发展。

(三)音乐消费日益场景化。

在2021年,音乐消费的主力群体呈现出“两端化”的特征。一方面,年轻群体数量众多,但增速放缓;另一方面,中老年群体的比例逐步提升。这两类群体对场景化的消费需求都在持续增长。场景消费是指通过视听感知与想象场景进行吻合的消费心理过程。各类音乐市场主体都在实体场景、社交媒体场景、社群场景、自媒体场景等方面发力,以促进音乐消费发展。例如,黑胶唱片凭借其独特的仪式感、年代感和文化价值,打造出“黑胶复兴”的消费场景,引领实体唱片市场止跌回升。音乐培训机构通过知识场景数字化提高培训业务的触达度,优化线上平台教学体验感。在数字音乐领域,各大平台纷纷利用自身优势布局,开展了激烈的“消费场景竞争”。音乐消费场景化将进一步刺激音乐产业的消费需求,提升消费品质,开拓消费空间。