利港。

利港,原名渔浦,后被称作利港。它位于县西五十里,自顺塘河泾口东北行二十五里入江。明末清初,许多渔民从顺塘河泾口出发,扬起篷帆,在利港入长江的港口捕鱼。大小鱼贩们则在利港口等候,等待着新鲜的鱼类上岸交易。随着时间的推移,利港口逐渐形成了卖鱼买鱼市集,被称为渔浦。浦,意为水边或河流入海的地区。当地人对渔浦的解释是,这是江海鱼鲜交易的地方,也是渔民获利的地方。在清朝同治(1862-1874)年间,渔浦成为了居民的聚居地,逐渐形成了集镇。

▲20世纪90年代,利港西街雪景。

利港老河贯穿集镇中心,东西向延伸,有桥相接。据《利港镇志》记载,解放前桥东称河东街,桥西称河西街。街道长约100米,宽约3米,由石板铺设,集镇面积约0.3平方公里。虽然规模不大,但市面繁荣,有9家粮行、6家南货店、3家豆腐店、4家布店、6家肉铺、2家中药店和1家药店兼邮政代办、2家诊所、2家铁铺、1家木行、1家染坊、1家车匠店、3家饭店、2家酒店、2家理发店、4家杂货店、1家当铺和4家茶馆。水上交通便利,可溯利港河向南至京杭大运河,至常州有班船,过江有义渡,至靖江的夹港。

▲1961年,澄西中学教学楼的照片。

宋元时期,利港属于永陵乡和良信乡。明代时期,利港属于永陵乡一都四图和良信乡四都七图。清代康熙三年(1664年),利港被划分为镇辖保,其利港境属于丁墅镇。民国元年,利港分属于丁墅和丁桃沙两乡。1950年,利港改为镇。1955年,利港改为乡。1958年,利港成立了人民公社。1984年,利港改为乡。1988年,利港撤乡建镇,成立了利港镇。2001年,西石桥镇并入利港镇。这次合并促进了经济和社会的发展。2013年3月,利港镇被撤销,其行政区域并入临港街道。2017年,临港街道办事处被撤销,并重建利港街道办事处。

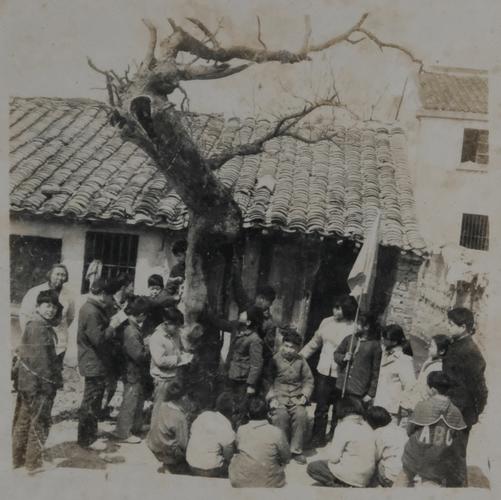

▲20世纪80年代初,西石桥中心小学的老师在西石桥南街老槐树下为少先队员讲述革命历史。

利港因其作为江海鱼鲜交易中心而形成的市集,以及大江南北人员密切来往于港口而闻名。居民中既有操吴音的上乡人,也有操江准方言、被称为“滩里话”的下乡人。在解放前,利港小集镇上居住着300余名操吴音和说“滩里话”的上乡人和下乡人。此外,还有大量移民涌入利港,据记载,道光二十年(1673)黄丹龙头圩建成后,最早定居的为太平洲迁来的夏、姚、杨三姓;芦埠港恒兴圩建成后,前来开垦定居的是苏北迁来的陈氏农民。但由于经常倒圩,这里后来被称为破圩。

利港地势南高北低,分为“上八七下”。南境八个村地形高低起伏,灌溉不便,被称为“上乡”或“上岸”;北境七个村被称为“下乡”或“滩里”,都是由长江流沙沉积而成的滨江圩田,有八条大小河港通长江。上乡居民多以村落聚居,语音属于北部吴语区太湖片常州小区;“下乡”居民因新圩滩的不断围垦,多从长江北边迁来,依圩堤呈东西向长方形居住,比较分散。语音与上乡差异很大,人称“滩里话”,属于江淮方言,风俗也与上乡有很大差异。

利港境内的长江岸线东起申港,西至天生港,全长10.6公里,水深域宽,是长江下游段中难得的黄金水道。1984年建成利港汽渡,1988年建成江苏利港电厂。以双良集团为龙头,今天的利港活力无限,日益繁荣。