目前,国际天文学界正在积极寻找太阳系外行星,因为这些行星可能蕴含着外星人居住的秘密。截止到2021年5月,天文学家已经发现了4719颗系外行星。

为了寻找系外行星,天文学家采取了多种方法。其中最常见的方法是径向速度法和凌星法。

径向速度法利用了这样的原理:在一个拥有行星的恒星系中,恒星本身并非完全静止不动。事实上,恒星和行星都在围绕着共同的质量中心运动,只是恒星的运动速度相对较小,几乎只是轻微的摆动。通过使用敏感的探测手段,可以探测到恒星的摆动,从而确定它是否拥有行星。

凌星法的原理更为简单。我们知道,行星本身并不发光,因此当它经过恒星时,会遮挡部分光线,导致恒星亮度略有下降。而当行星经过恒星背后时,恒星亮度又会恢复正常。当然,由于行星相对恒星较小,因此这种变化非常微弱。但通过探测恒星亮度周期性变化,我们可以推断出其附近可能存在系外行星。

行星的大小与其母恒星的摆动或亮度变化密切相关。因此,径向速度法和凌星法更适用于探测气态巨行星。然而,根据我们太阳系的经验,气态巨行星并非外星生命理想的栖息地。

今天,我们将介绍两种不太常见的探测方法:引力微透镜法和无线电波法。后者特别适用于探测岩石质行星,因为这类行星目前被认为最有可能被外星生命居住。

引力微透镜法。

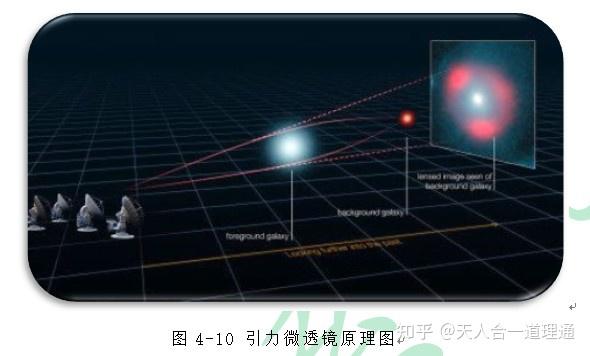

根据广义相对论,引力会使时空发生弯曲。因此,当光线从大质量天体旁边经过时,它会沿着弯曲的路径前行。如果两束平行光线从大质量天体旁边经过,它们会像穿过一块凸透镜一样,汇聚到同一个点。这种现象被称为引力透镜效应。

在引力透镜效应中,通常情况下,起到透镜作用的大质量天体往往是整个星系,因为星系的质量较大,因此效应更加明显。

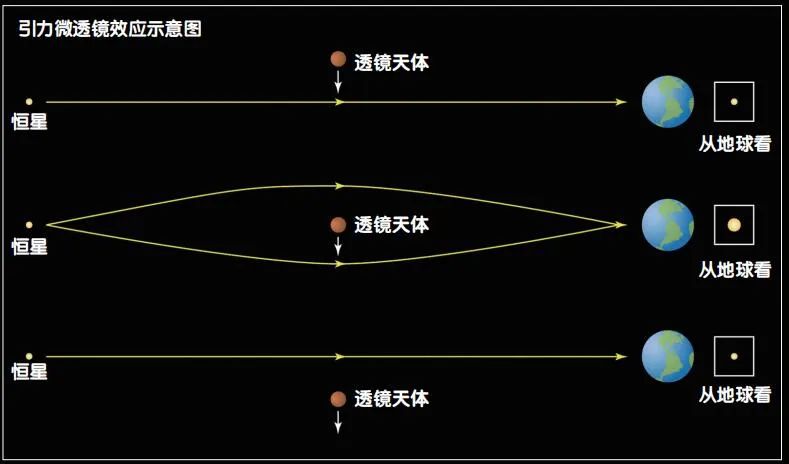

今天,我们将介绍一种引力微透镜现象。这种现象与引力透镜基本相同,但其作用的天体规模较小,通常仅为一颗恒星或行星。举个例子,假设一颗名为A的恒星离我们太远,无法被我们看到,而此时恰好在它和我们之间存在另一颗天体B。根据引力透镜效应,当恒星A的光线穿过天体B时,会被天体B所吸引并汇聚。因此,在天体B横穿期间,我们看到的恒星A亮度会突然增强,而在天体B穿过后又会逐渐变暗。这种现象被称为引力微透镜效应,持续时间通常只有几天或几个小时。

如果穿越的天体是一颗带有行星b的恒星B,那么引力微透镜效应的天体就不再仅仅是恒星B,还有行星b。这相当于一块透镜有两个焦点:恒星B和行星b。这样,聚焦效果就会与单有一个焦点恒星B时有所不同。因此,我们可以判断恒星B是否拥有行星。

在上述例子中,背景恒星是A。如果恒星B确实拥有行星b,我们可以多选几个背景恒星来观察恒星系B+b的引力微透镜效应(因为恒星系B+b在运动,我们还可以选择其他恒星作为背景,例如C,只要地球、恒星系B+b和C刚好在一条直线上即可)。通过计算,我们可以得知行星b的质量和轨道。

使用引力微透镜法,天文学家已经探测到了89颗系外行星。

与径向速度法和凌星法相比,这种方法的优点是它能够探测到质量较小的行星。然而,它的缺点是观测无法重复,因为需要探测的恒星系和地球与背景恒星排成一条直线,这是一种一次性事件。

无线电波法。

在2020年1月,天文学家使用荷兰的低频阵列射电望远镜成功探测到了距离我们26光年外的红矮星GJ1151上的一颗5倍地球质量的岩石质行星。这是天文学家首次利用无线电波进行的系外行星探测。

无线电波的原理是基于运动的导体在磁场中切割磁力线时会产生电流。如果导体切割的磁场不均匀,就会产生变化的电流,而变化的电流会发射无线电波。

在宇宙环境中,许多恒星都拥有非均匀的磁场。对于拥有大气的行星来说,由于其大气层的最外层是导电的电离层,因此可以充当运动导体。这样的恒星系就具备了发射无线电波的条件。

尽管太阳系具备了“非均匀磁场”和“可充当导体的行星”两个条件,但由于太阳磁场不够强大,且行星距离太阳过远(例如地球,因为距离太阳太远而远离了太阳磁场),因此这一效应并不明显。相比之下,红矮星的磁场更为强大,行星距离其也更近,因此这类恒星系所发射的无线电波更为强烈。因此,在红矮星系统中利用无线电波寻找岩石质系外行星是一个较好的选择。

无线电波法为我们提供了更多寻找难以捉摸的岩石质系外行星的机会。目前,仍有几十个这样的候选者等待着我们去探测。