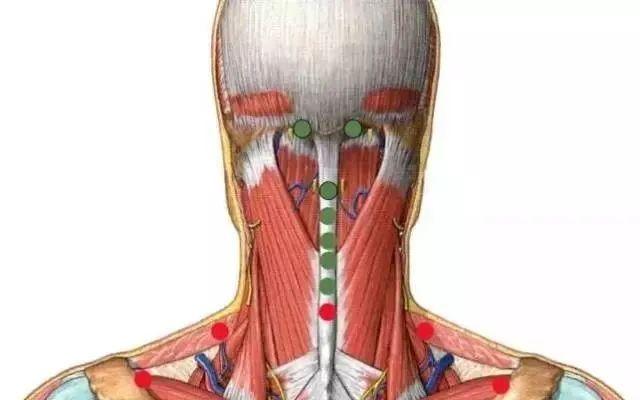

枕下三角位于枕下和项区上部的深层,由枕下肌围成。它的内上界是头后大直肌,外上界是头上斜肌,外下界是头下斜肌。三角的底是寰枕后膜和寰椎后弓,浅面通过致密结缔组织与夹肌和半棘肌相贴。枕大神经穿过其间。三角内有枕下神经和椎动脉经过。椎动脉穿过寰椎横突孔后转向内,沿着寰椎后弓上面的椎动脉沟内前行,然后穿过寰枕后膜进入椎管,再经过枕骨大孔进入颅腔。如果头部过度旋转或枕下肌痉挛,可能会压迫椎动脉,导致颅内供血不足。枕下神经是第1颈神经后支,在椎动脉与寰椎后弓间穿出,沿着枕下三角行走,支配枕下肌。

位于枕下、项区上部深层,是由枕下肌围成的三角。其内上界为头后大直肌,外上界为头上斜肌,外下界为头下斜肌。三角的底为寰枕后膜和寰椎后弓,浅面借致密结缔组织与夹肌和半棘肌相贴,枕大神经行于其间。三角内有枕下神经和椎动脉经过。椎动脉穿寰椎横突孔后转向内,行于寰椎后弓上面的椎动脉沟内,继穿寰枕后膜入椎管,再经枕骨大孔入颅。头部过分旋转或枕下肌痉挛可压迫椎动脉,使颅内供血不足。枕下神经为第1颈神经后支,在椎动脉与寰椎后弓间穿出,行经枕下三角,支配枕下肌。

枕下三角的肌肉组成包括头后大直肌。

头后大直肌

起点位于枢椎的棘突处。

止点位于枕骨下方的项线外侧。

功能:头后伸(双侧收缩)。

动作:头部转向同侧(单侧收缩)

头部的斜肌。

起点位于寰椎横突的顶部。

止点位于枕骨与上下项线之间。

功能:头部后伸(双侧收缩)。

功能:头部侧屈(仅单侧收缩)

头下斜肌,起点位于枢椎棘突尖。

起点位于枢椎棘突尖端。

止点:位于寰椎横突下方的后部。

功能:头颈部能够向同侧回旋(即单侧收缩)。

胸廓出口指的是斜角肌和第一肋骨所限定的整个区域,也可以指前斜角肌和中斜角肌之间的通路。

用来指由斜角肌和第一肋骨限定的整个区域,或指在前斜角肌和中斜角肌之间的通路。

肌肉连接。

前斜角肌的上方,位于3-6颈椎横突的前面。

上方:3-6颈椎横突前面

下方:位于第1肋上缘的内部。

中斜角肌的上方,位于2-7颈椎横突的后面。

上方:2-7颈椎横突后面

下方:第1肋上缘的外侧。

功能描述:

颈椎侧向弯曲。

使颈部更加稳固,能够参与吸气运动。即使在搬运重物时,也能帮助抬高胸廓。

前斜角肌收缩,使颈部向前屈曲,并向对侧旋转。

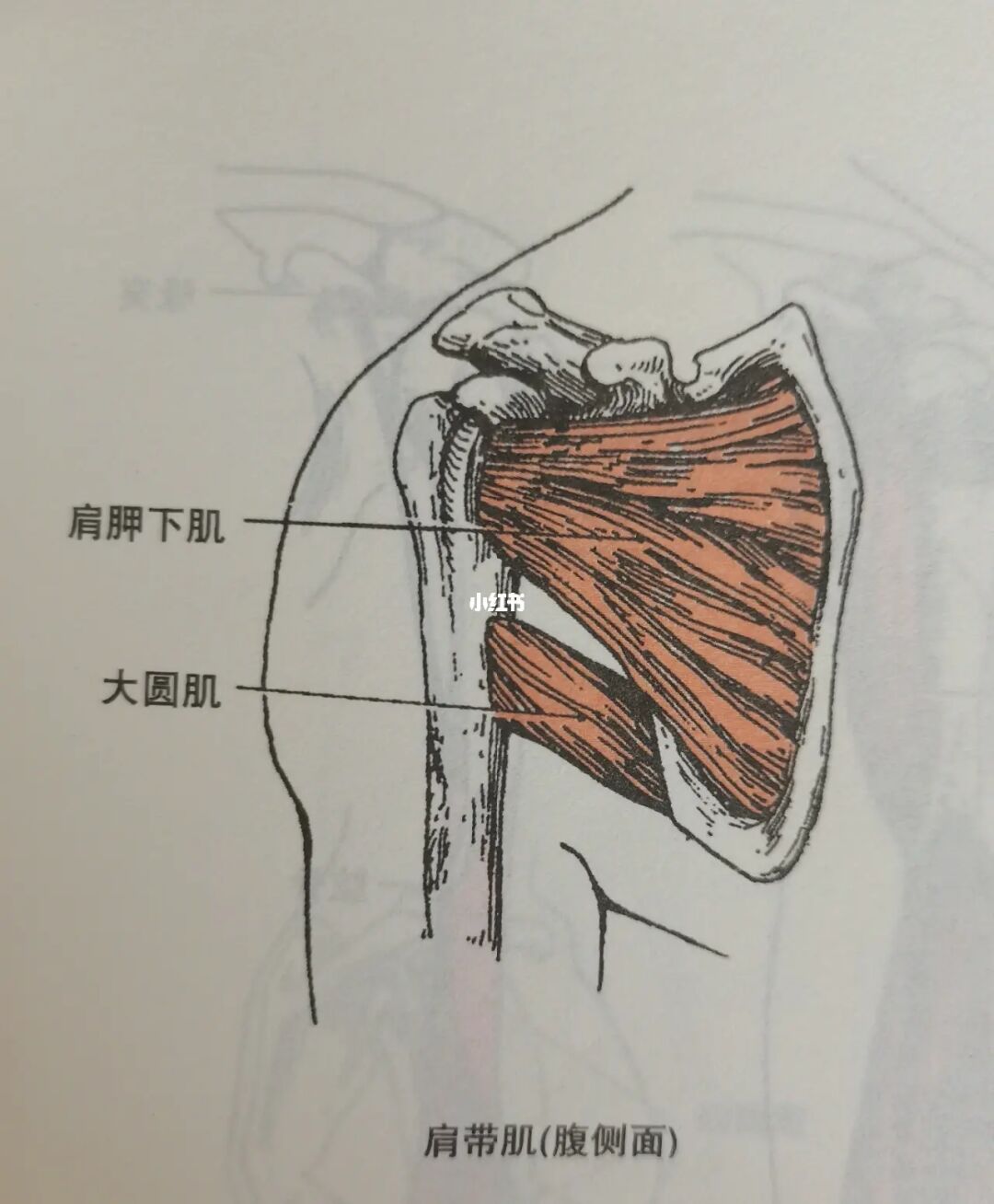

三边孔是指位于腋窝后壁,外科颈水平四边孔内侧1厘米处的三角形间隙。其上界为小圆肌和平肩胛下肌,下界为大圆肌和背阔肌,外侧界为肱三头肌长头,内侧有旋肩胛血管通过。

指位于腋窝后壁,外科颈水平四边孔内侧1cm的 三角形间隙,其上界为小圆肌和平肩胛下肌,下界为大圆肌和背阔肌,外侧界为肱三头肌长头,内有旋肩胛血管通过。

四边孔:位于肩胛区,靠近肩胛骨外缘,后外侧边形间隙。

指位于肩胛区肩胛骨外缘后外侧边形间隙。

上界包括小圆肌、肩胛骨外缘、肩胛下肌和肩关节囊。

下界:大圆肌,背阔肌。

内侧边界:位于肱三头肌长头的外侧缘。

外侧界:肱骨外科颈。

穿行结构包括腋神经、旋肱后动脉和静脉。

四边孔综合症是一种疾病。

即旋肱后动脉和腋神经在四边孔处受压后所引起的一系列临床症候群。其主要表现为腋神经支配的肩臂外侧感觉障碍和三角肌功能受限。该疾病可继发于肩部外伤,也可继发于上肢过度运动后。

肌肉的组成。

小圆肌与其他肌肉相连。

肌连接

内侧肩胛骨的外侧缘上部,即2/3处。

在外侧肱骨大结节下方,冈下肌的下方。

功能描述:

大臂旋外,内收,伸展。

大圆肌:肌肉连接。

肌连接

内侧肩胛骨的下角位于外侧缘的下1/3处。

在外侧肱骨二头肌沟内侧缘。

功能描述:

大臂旋内,内收,伸展。

肱三头肌的长头起源于盂下的结节。

近端起自盂下结节

远端终止于尺骨鹰嘴。

腕管结构

构成:屈肌支持带与腕骨沟

管内有指浅、深屈肌腱。

腕管由屈肌支持带与腕骨沟构成。管内有指浅、深屈肌腱、屈肌总腱鞘、拇长屈肌腱及其腱鞘和正中神经通过。在管内,各指浅、深屈肌腱被屈肌总腱鞘(尺侧囊)包裹;拇长屈肌腱被拇长屈肌腱鞘(桡侧囊)包绕。两腱鞘均超过屈肌支持带近侧和远侧各2.5cm。屈肌总腱鞘常与小指指滑膜相通。由于拇长屈肌腱鞘一直延续到拇指的末节,故拇长屈肌腱鞘与拇指的指滑膜鞘相连。正中神经在腕管内变扁平,紧贴屈肌支持带桡侧端深面。腕骨骨折时可压迫正中神经,导致腕管综合征。

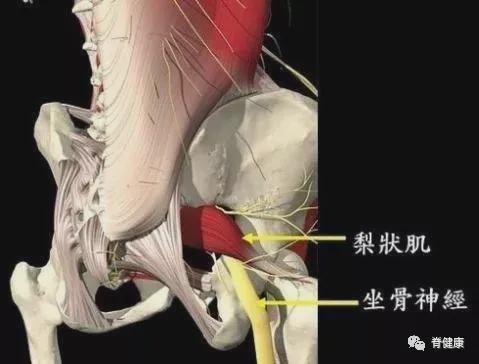

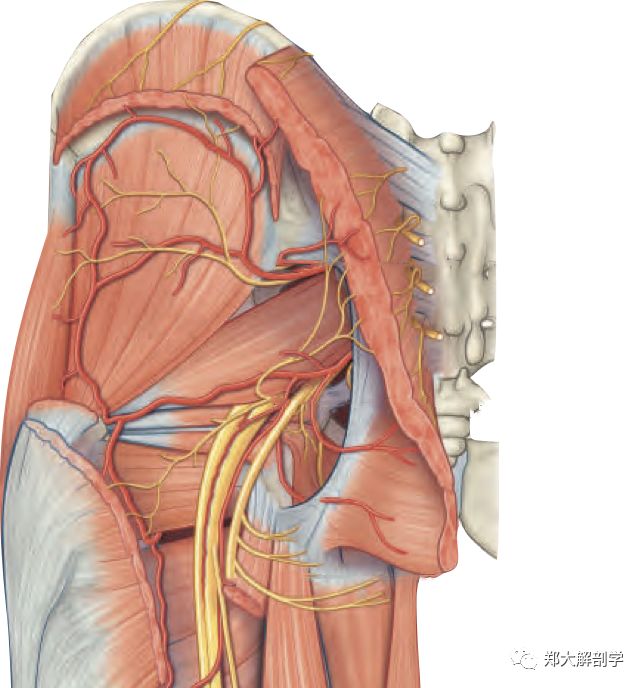

梨状肌上孔位于盆腔后壁,第2~4骶前孔的外侧,向外穿过坐骨大孔出盆腔。它与坐骨大孔的上缘之间各有一间隙,称为梨状肌上孔。穿过此孔的结构自外向内依次为臀上神经、臀上动脉和臀上静脉。臀上神经分上、下两支,支配臀中、小肌阔筋膜张肌后部;臀上动脉亦分浅、深两支,浅支主要营养臀中、小肌及髋关节静脉与动脉伴行。

梨状肌起始于盆腔后壁,第2~4骶前孔的外侧,向外穿过坐骨大孔出盆腔,与坐骨大孔的上缘之间各有一间隙,称为梨状肌上孔。穿过此孔的结构自外向内依次为臀上神经、臀上动脉和臀上静脉。臀上神经分上、下两支支配臀中、小肌阔筋膜张肌后部;臀上动脉亦分浅、深两支,浅支主要营养臀中、小肌及髋关节静脉与动脉伴行。

梨状肌下孔位于臀大肌深处。

位于:臀大肌的深面

内含坐骨神经、股后皮神经、臀下血管和神经、阴部血管和神经等,出骨盆。

梨状肌下孔是指梨状肌从盆腔后壁开始,穿过第2~4骶前孔的外侧,然后向外穿过坐骨大孔,出盆腔。在穿过梨状肌下孔的过程中,坐骨大孔的下缘会形成一个间隙。穿过这个间隙的结构,自外向内依次为坐骨神经、股后皮神经、臀下神经、臀下动、静脉、阴部内动、静脉和阴部神经。

鹅足腱,即缝匠肌、股薄肌、半腱肌三块肌肉之腱性部分在胫骨近段内侧的附着点。

鹅足腱是缝匠肌、股薄肌和半腱肌三块肌肉的腱性部分,它们附着在胫骨近段内侧的鹅足上,因此得名。

在胫骨与之下方,存在着一个滑囊,被称为鹅足腱囊。

反复的应力作用,如活动过量等,可能会导致此处出现无菌性炎症,即鹅足炎或鹅足腱囊炎。

肌肉的组成。

缝匠肌:连接肌

肌连接

近端位于髂前上棘处。

远端胫骨粗隆的内侧缘。

功能描述:

近端髋部屈曲,小腿向外旋转,同时旋内。

股薄肌的肌腱与

肌连接

上部耻骨体和下部耻骨下支。

下方的胫骨粗隆位于内侧。

功能描述:

近端向内收,大腿向内屈,小腿向内屈,小腿向内旋。

远端两侧肌肉收缩,导致骨盆前倾。

半腱肌。

肌肉连接。

上侧坐骨结节。

下方胫骨骨干的1/4内侧面。

功能描述:

膝关节屈曲,大腿向后伸展,旋转内收,骨盆向后倾斜。

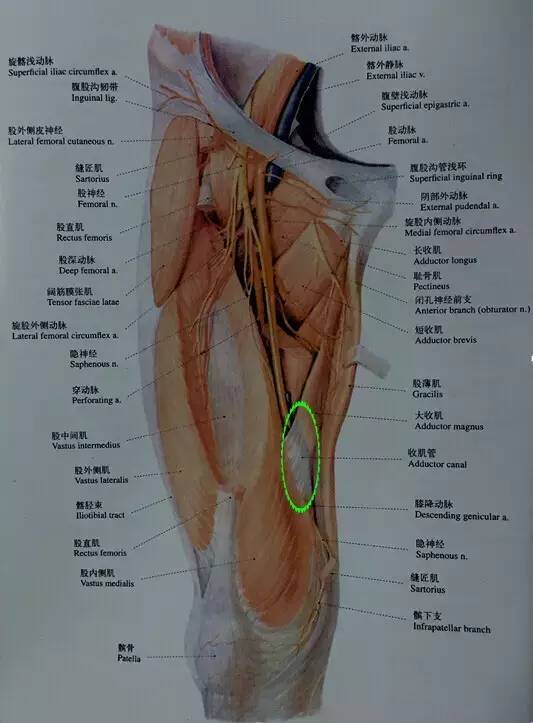

收肌管(adductorcanal),又称Hunter管。

收肌管位于股中1/3段前内侧,毗邻匠肌深面,由大收肌和股内侧肌之间。其内部由股内侧肌、缝匠肌、长收肌和大收肌围成,形似一三角形断面,长度约15~17厘米。前壁为收肌腱板,覆盖着缝匠肌,浅面为缝匠肌,外侧壁为股内侧肌,后壁为长收肌和大收肌。上口与股三角尖相通,下口为收肌裂孔,通往腘窝上角。因此,收肌管也被称为股腘管。股三角或腘窝的炎症可以通过收肌管互相蔓延。收肌管内有股神经的股内侧肌支和隐神经,股动脉,股静脉,隐神经和淋巴管以及疏松结缔组织。进入收肌管的有股动脉、股静脉和隐神经;通过收肌管的有股动脉和股静脉;途中穿出收肌管壁的有隐神经和膝降动脉。

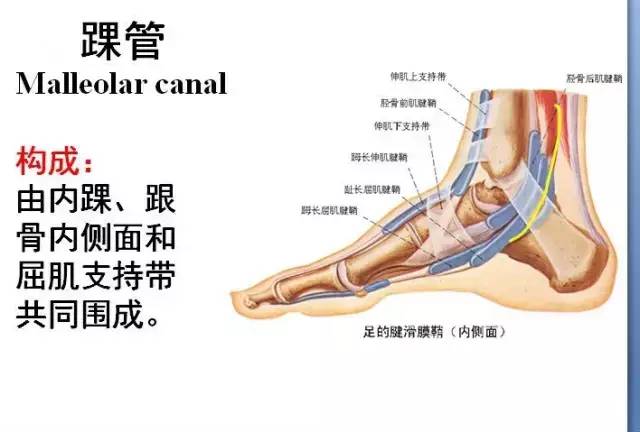

踝管:小腿深筋膜在胫骨内踝下后方形成屈肌支持带,延伸至内踝与跟骨结节间,形成一个管状结构,即为踝管。其内有胫骨后肌腱、趾长屈肌腱、胫后动静脉和胫神经,以及拇长屈肌腱和腱鞘。

内部被三个纤维隔分为四个骨纤维管,由前向后依次为:1胫骨后肌腱及腱鞘;

①胫骨后肌腱及腱鞘;

2趾长屈肌腱和腱鞘;

3条胫后动脉、静脉和胫神经。

4[足母]长屈肌腱和腱鞘。

踝管是小腿后区通往足底的重要通道。小腿和足底的感染可以通过踝管相互蔓延。如果距小腿关节内后方受到外伤出血,也可能压迫踝管内容物,从而引发踝管综合症。

跗骨窦,即脚后跟与地面之间的骨性间隙。

跗骨窦是位于跟距后关节与前、中关节之间,呈锥形走向,略微偏向后方的骨性间隙。其内侧为漏斗形的跗骨窦管,紧接在载距突之后。其主要结构包括脂肪垫、小血管、关节囊、神经末梢、滑囊、跟距骨间韧带、颈韧带以及伸肌下支持带的内侧、中间和外侧根。

跗骨窦综合症是指在踝关节前外下间隙的疼痛。其原因可能包括外伤性因素,如踝关节内翻扭伤伴随踝关节旋后损伤,即身体向前冲时脚扭伤。其他可能原因还包括先天性或后天性足部畸形、局部滑膜炎、局部肿瘤等。据统计,外伤性因素约占70%,其他因素约占30%。

跗骨窦综合症的主要症状是行走时踝关节前外侧的疼痛和局部压痛。此外,患者还可能出现走楼梯或在不平路面行走时感到恐惧(担心再次扭伤或骨头之间分离),以及踝关节旋后(踮脚尖并向前顶踝关节)时的疼痛。少数情况下,患者还可能出现夜间睡眠痛和足内翻疼痛。

大量粉丝尚未养成阅读后点赞的习惯,我们恳请您在阅读后顺便点赞,以示对我们的鼓励和支持!坚持是一种信仰,专注更是一种态度!

欢迎访问我们的网站:http://www.twyhy.com。

文章内容综合自网络,由脊祥万岁编辑推荐发表,版权归原作者所有。如有侵权,请联系我们删除。

点击文章末尾的阅读原文即可进入“旅游公共服务信息”专题页面。