端午节已经过去,但是你是否发现冰箱里的粽子已经吃完?

只是,吃粽子前,妈妈的唠叨也是一点都没少:

颤抖的双手想问,这粽子到底是能吃还是不能吃,早上吃下去这一个要消化多久 01 ?

粽子与其他食物有何不同?为什么只谈论粽子?

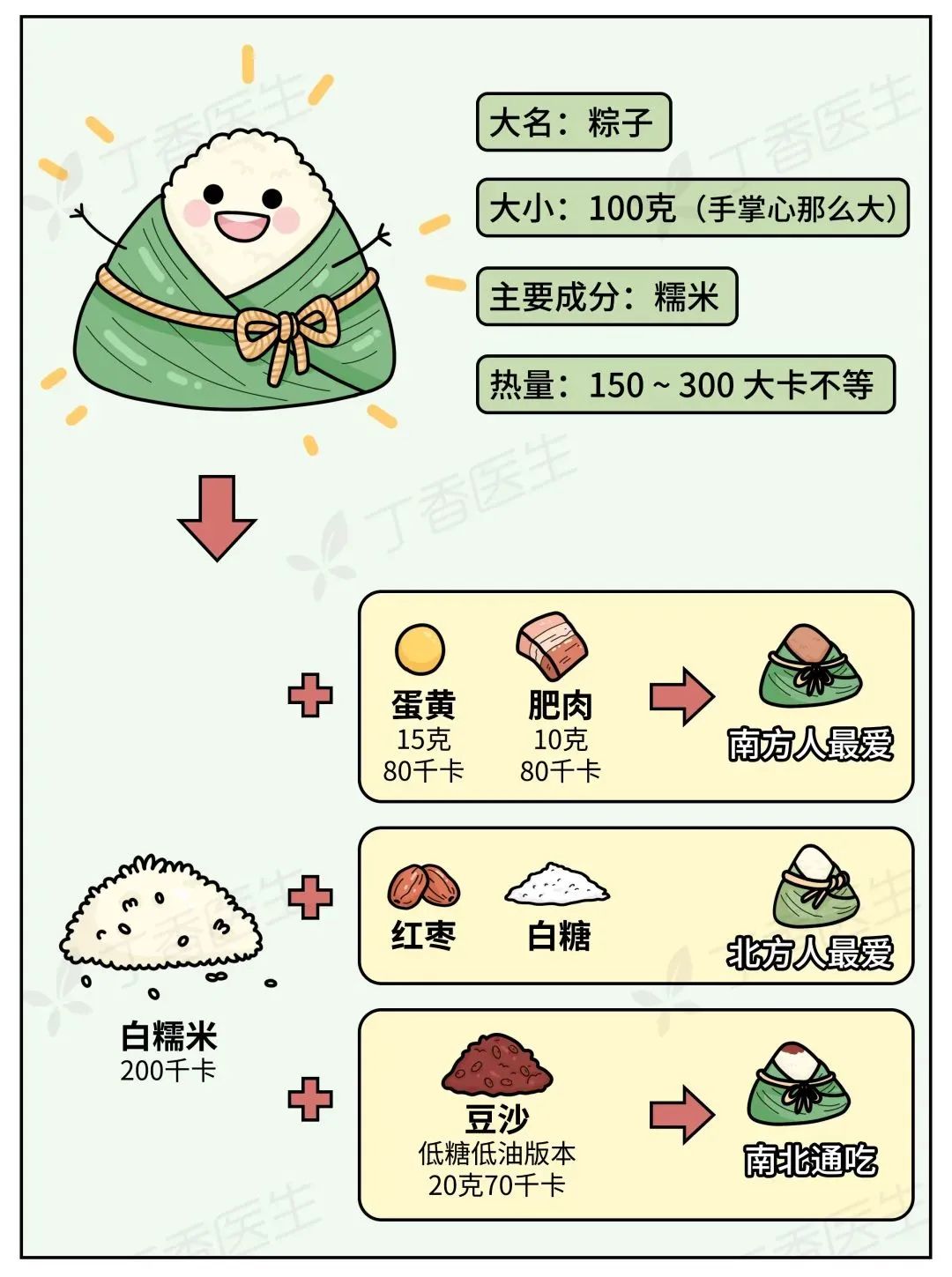

让我们先来拆解一个粽子:

通常来说,甜粽子反而热量会低一些(北方人窃喜)(不,妹说就是零卡)。

粽子的主要成分是糯米,这也是不少人担忧的部分。

糯米的主要成分是淀粉(碳水化合物),与大米相同。唯一的区别在于糯米的直链淀粉含量较低,而支链淀粉含量较高,这也是它比大米更黏的原因。

粽子的本质是主食(碳水)和配料的结合。

你有没有发现,粽子其实与许多食物都有相似之处?例如,它与糯米饭、糖糍粑等食物相似,甚至与肉包子(由面粉、淀粉和肉馅儿组成)也有相似之处。

早餐时,来一个粽子(作为主食),这是很合理的。

一般来说,食物在胃中消化大约4~6小时后,便能顺利进入小肠。

因此,早上起床时,我们往往处于空腹状态。此时,胃部也处于排空状态,就像饥肠辘辘一样。

等到粽子香传来时,其实大脑已经开始通知胃和各器官(如胰腺、小肠等)准备开始工作了。

哪有什么空腹不能吃的东西!胃不仅能消化不同质地、成分的食物,而且本身进化来的功能就可以帮助我们消化。空腹吃并不需要担心什么。

「呜呜呜,让我们谈谈如何吃吧!」

不过,听从妈妈的建议,下次或许可以先偷偷吃一口。

那就不是空腹了~。

粽子难以消化的印象,或许源自于糯米的黏性。

但事实上,事实正好相反。

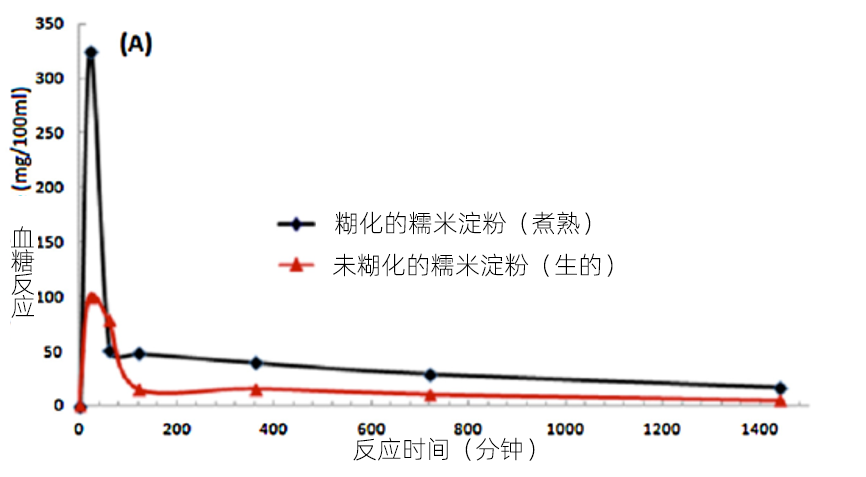

实验研究表明,刚出锅的热糯米饭的血糖反应极高,超过了白糖,甚至高于普通粳米。此外,体外酶解反应显示,在20分钟内就达到了分解高峰。

图片来源于文献。

也就是说,糯米在人体消化过程中,其速度比你想象的要快得多。

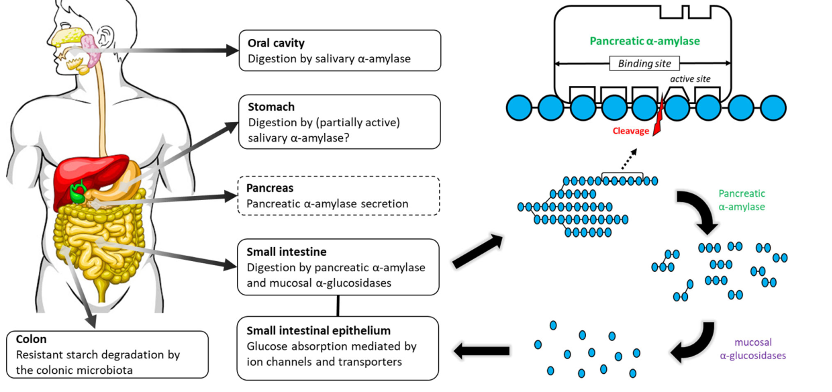

当一口粽子进入嘴里时,口腔中的淀粉酶会分解糯米的一部分,然后进入胃部。在那里,胃中的酸性环境会进行简单的物理消化,将粽子分解成小块,同时也会分解糯米表面的蛋白质。

接下来,糯米中的支链淀粉与酶的接触面积更大,因此更容易被分解(即更快地被消化吸收)。

图片来源于文献。

淀粉在人体内的消化过程与上述描述相同。淀粉属于碳水化合物,它分解的速度比脂肪等物质要快得多。

放大了看,就像下面这样:

所以对于大部分人来说,粽子反而是好消化的食物。

如果您在早上8点吃粽子。

等到了中午(4小时后),你就会感到饥肠辘辘。

「真的该饿了,胃已经接近排空。」

等到下午4点钟的时候。

粽子中的糯米已经被小肠完全吸收。

这些能量已经存入身体,成为能量的来源。

也许只有一些难以消化的肥肉和脂肪,它们还在小肠里挣扎求存。

粽子里的糯米本质上是一种主食,它不仅消化快,而且容易吸收。因此,糖尿病患者应注意。

这并不是糯米的错,而是有3个主要原因:第一个原因:

原因一:怪你吃得太大口

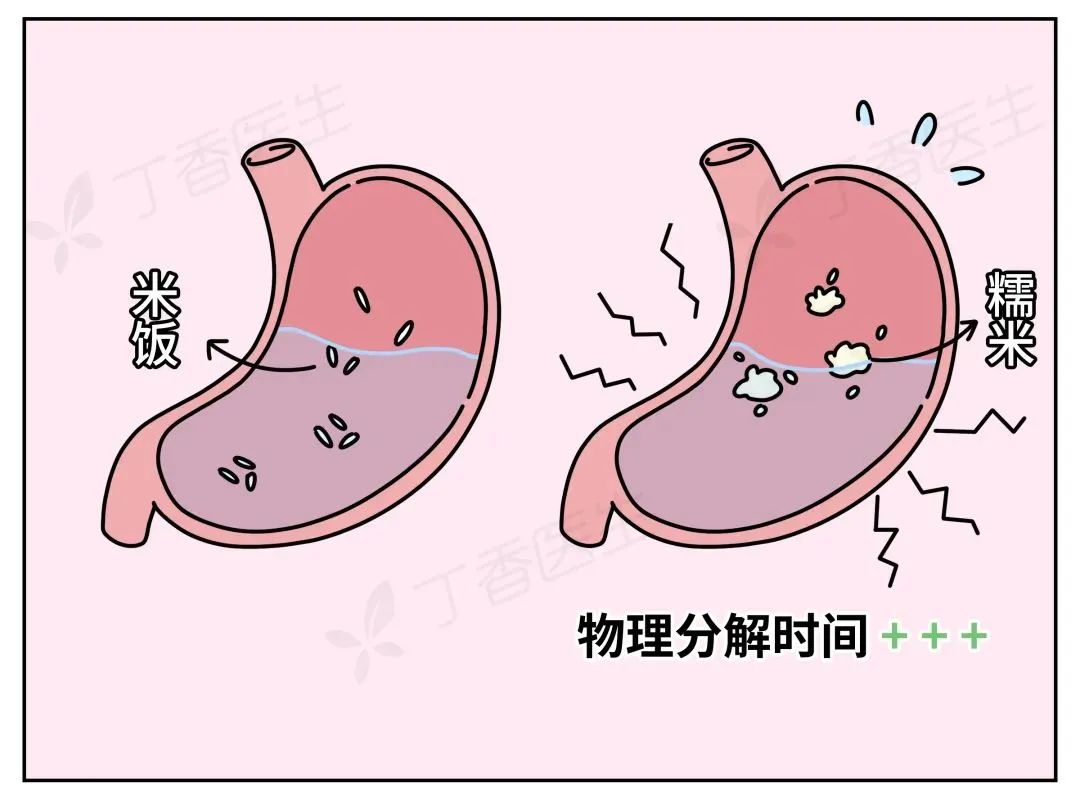

粽子在制作过程中会经过压实处理,黏糯的糯米使食物密度增高。

很多人吃一个粽子只需三口,便结束了。然而,「拆解」这个工作只能由胃来完成。因此,需要多花一点时间来处理粽子,使其变成小块状(汤圆和糍粑也是同样的道理)。

如果您吃得快,而且大脑还没来得及反应,您可能在第一个粽子吃完后就吃第二个了,这样就会超量(能不顶吗?)。

原因二:由于粽子的配料过多。

糯米本身是一种碳水化合物,它很容易被消化吸收。

然而,粽子米中通常还含有更多的其他高油高脂成分,如蛋黄和肥肉。当进入胃中的食物成分混合度过高(尤其是高油高脂)时,胃消化时间会大大增加。

原因三:由于想得太多,个体差异。

每个人的胃部和个体感受都各不相同,确实有些人吃了粽子之后会出现一些异常反应。

目前尚无明确证据表明粽子会增加胃酸分泌,因此建议根据个人经验选择。同时,可能存在心理因素导致过度担忧,即实际感受小于预期。因此,我们应该相信胃部具有强大的适应能力,适量食用粽子并不会产生不良影响。

总结一下,吃粽子的注意事项:对于担心出现不适的人,建议选择配料少、油、糖和盐含量低的粽子,尽量采用蒸煮的方式,避免油炸。

76 担心出现不适的,优先可以选择配料少油少糖少盐的粽子,尽量用蒸煮,而非油炸的烹调方式;

77一次不要吃太多粽子(一个100克以内就够了),可以适当搭配富含膳食纤维的食物。

78如果您曾经吃粽子感到不适,那么请量力而行。

79粽子的升糖指数大于80,尤其是含有蜜枣和豆沙的甜粽子,更易导致血糖升高。对于血糖偏高的人来说,应谨慎食用。

70偶尔吃一次,吃得开心就好。

参考文献:

[1] LiGuo,JuanjuanZhang,JianHu,XuelingLi, andXianfengDu conductedresearch onthesusceptibility ofglutinousricestarch todigestiveenzymes. Theirfindings werepublished inCarbohydrPolymin2015 andcan beaccessed inthe followinglink:https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.09.050.

[2]Hongyan Liand RobertGGilbert.Starch MolecularStructure: TheBasisfor aBetterUnderstanding ofCookedRiceTexture.CarbohydrPolym.2018Sep1;195:9-17.

[3]KonstantinosKorompokis,KristinVerbeke,and JanADelcourhave conductedacomprehensive reviewof thefactors thatinfluencestarchdigestion andglycemicresponses, aswell asthe waysin whichthese factorscan bemodified throughenzymaticapproaches.Thearticle, whichis intendedas botha reviewand aguide,provides athorough overviewof thecurrent stateof researchin thisarea,as wellas practicalrecommendationsfor futurestudies.

策划:

策划:Murphy|监制:Feidi插画:

插画:苏/好的山姆。封面图来源:图虫创意。

首发:丁香医生。