作者:枫子

来源:女儿派原创。

央视主持人李小萌曾讲述过一位母亲的故事,深深打动了我。

这位母亲为了陪伴儿子成长,一直致力于务农。

家庭收入主要依靠父亲打工,在最贫困的时候,整个家庭的生活开支仅剩下几十元。

妈妈从未向儿子抱怨过自己的付出,也没有谈论过各种大道理,而是不断地教导儿子要往好的方面看。

在儿子高三那年,为了更好地学习,他甚至把自己的腿绑在桌子腿上。

她看见后,便告诉儿子:“如果你能考上,那就去上吧。如果考不上,我们家有地,你可以选择出去打工,或者复读。不要把自己逼得太紧,不要难为自己。

“你考上就上,考不上咱家有地,不想种地出去打工,还可以复读,不要这么难为自己。”

为了帮助儿子释放压力,她故意转移了话题:“你最近喜欢哪位同学?妈妈愿意为你追求她。

“你最近喜欢班上哪个同学?妈帮你追去。”

在这种氛围下,儿子最终考上了重点大学,现在在深圳大学担任教师。

儿子上大学后,妈妈便开始外出做月嫂,每天都过得非常充实。

在这位妈妈的身上,我看到了一种非常流行的网络热词:松弛感。

这是一种特别温暖、积极、舒适的育儿方式。

它不仅能滋养孩子的内心,更能赋予他们幸福感、安全感,并赋予他们抵抗负面情绪的能量。

对于孩子来说,拥有一个能够放松的父母,就是最大的福气。

遇事不责备,孩子才能更幸福。

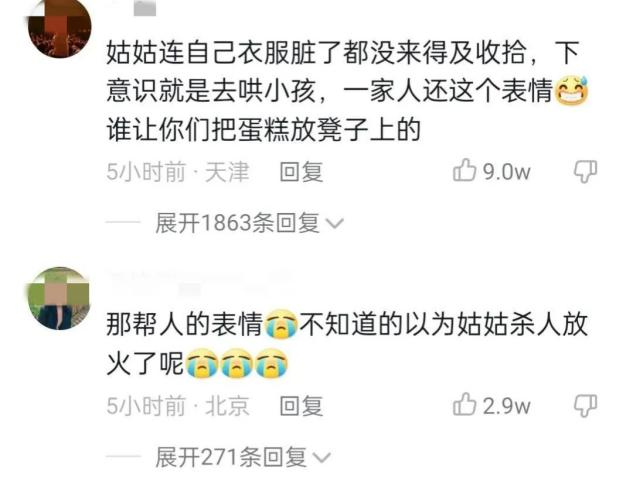

曾经看过一个视频,描述了这样一个场景:

一家人为女孩庆祝生日,然而姑姑不小心弄坏了女孩的蛋糕。

即使姑姑并不是故意的,因为她并不知道自己的椅子已经被别人放上了蛋糕。

即使姑姑自己的裙子也因此被毁了;

即使姑姑立刻向女孩道歉并安抚她,

然而,全家人却像举行批判大会一样,不停地责怪姑姑,好像她犯了不可饶恕的罪孽一般。

评论区里,网友们纷纷感慨:真是太窒息了!

是的,一件小小的突发事件,却暴露出许多家庭的通病:在遇到事情时,人们总是第一时间指责、发脾气、埋怨和攻击。

遇事时,第一时间就指责,发脾气,埋怨,攻击。

去年,有一本杂志向读者征集了一个问题:“你是否曾经在某个时刻意识到,原来这样也没关系?

“有没有一个时刻让你意识到,原来这样也没关系?”

网友们的分享让我们看到,一个家庭可以没有指责、焦虑和内耗,只有彼此相爱。

网友@林林林,上初中的时候,人生中的第一部手机丢了。

那时,她家境并不富裕,一部手机的费用相当于她一家一个月的生活费。

可以想象,她当时有多么害怕。

所以,当她小心翼翼地跑到小卖部,战战兢兢地打电话告诉妈妈时,因为害怕被责备,她的话还没说出口,眼泪就已经流了下来。

出乎意料的是,妈妈并没有责怪她,而是安慰她说:“只要人没有丢掉,手机丢了就再买一个吧。

“人没丢就行,手机丢了就再买一个。”

她说:“那一刻的安宁与平和,就像暴风雨过后看到的盛放的花朵一样,美好而给人带来勇气。

什么是放松的父母?

我们应该改变能改变的事情,接受不能改变的事情。即使再糟糕的事情,我们也能看到积极的一面,给孩子带来心灵上的安宁。

网友@可可在北京上学时,曾因与同学发生摩擦而引发冲突,最终被学校请家长。

经过1000多公里的奔波和折腾,爸爸并没有责骂他。

反而,在处理完事情后,他对儿子说:“要不是因为你打架,我才没有机会来北京。你应该接受教育,我明天去颐和园转转,不要多想。

“要不是因为你打架,我还没有机会来北京,你好好接受教育,我明天去颐和园转转,别多想了。”

一句话,温暖了他很久。

没有严厉的说教,只有无声无息的滋养。

其实,这就是家庭氛围的差异。

一个紧张的家庭,在小事上不断内耗,孩子也会变得紧张和压抑。

拥有“松弛感”的父母,能够保持情绪稳定和心态乐观。他们会营造一个平和、愉悦、松弛的家庭氛围,给予孩子充分的爱和接纳。

在这种氛围中长大的孩子,往往能够放松身心、舒展筋骨,从而拥有自由自在地探索自我的能力,并具备经营幸福的能力。

教育不焦虑,孩子才能走得更远。

一位博主曾在微博上分享了他读书的经历。

当他初二时,他考试失常了,成绩下降到了十名开外。

如果是一位普通的妈妈,她可能会对孩子进行严厉的批评,或者给孩子更多的压力和要求去学习。

然而,他的妈妈却鼓励他说:“能够在这么难的题目中得80多分,真是了不起。

说完后,她还带着他去买美食。

为什么呢?

妈妈的回答让人感到内心柔软:“为了庆祝你第一次考到80多分,我们为你解锁了人生的新体验。

“为了庆祝你第一次考80多分,解锁人生新体验呐!”

”高三时,他的一模和二模考试成绩都不理想,他担心自己无法考上一本,因此情绪一度非常低落。

妈妈知道后,她这样安慰他:“即使考不上一本也没关系,上个二本也可以,只要你健康快乐。

“考不上一本没关系,上个二本也可以,只要你健康快乐就好了。”

他曾问妈妈,为什么不要求他、不期待他,像别的家长那样?

妈妈的一番话令人感动不已:“你的学习压力已经很大了,我再增加压力,岂不是要把你压垮了吗?

彭凯平教授曾经说过:“在这个社会中,最容易让人感到焦虑的地方就是教育。

家长的紧张情绪,加上激烈的竞争环境,很容易导致孩子感到压抑。

松弛的父母不会在教育上过度用力,让孩子承受过高的压力和负担。相反,他们会给孩子松绑,给予支持和依靠。

让我想起《妈妈的悔过书》的作者李柳南。她是一位鸡娃妈妈,曾经把两个孩子逼得非常紧。

无论孩子们的行为或言语,都会将我们引回到学习的话题上。

在她的指导下,两个孩子的成绩都非常优秀。然而,孩子们却感到非常压抑,最终都患上了心理疾病,不得不在家休学。

她在经过一番努力和思考后,开始放下了内心的焦虑和期望,放慢了脚步。

之后,她不再把孩子禁锢在四尺见方的课桌前,而是让孩子有更多的时间去发展自己的兴趣爱好。

她不再总是批评和否定,而是更多地给予肯定和鼓励,帮助孩子建立自我价值感。

她不再只关注成绩,而是更加注重孩子努力的过程和进步,以此激发他们的内在驱动力。

在这种宽松的环境中,她的孩子变得更加自主、自信和自律,现在他们在自己喜欢的领域中发光发热。

看过一句话:优秀的教育,不需要过多的努力。

学习是一场漫长的旅程,它的起点虽然很短,但整个人生却很长。

富有弹性的教育,才能给孩子最好的滋养。

父母给予孩子支持和包容,让他们按照自己的节奏走自己的路。这样,孩子就能以最舒适和放松的状态实现自我成长。

亲子关系若不加以控制,孩子更愿意与他人保持亲密关系。

在电视剧《爱的厘米》中,有一位母亲,她深爱着自己的儿子,但却深深地伤害了他。

平时对儿子无微不至,管儿子又严又紧,

她担心儿子吃饭不规律,便在儿子工作的医院附近租了一间房子,每天为他煲汤做饭。

她不想让儿子孤单,于是不断地为他介绍对象。然而,当儿子的恋情陷入热恋时,她却感到被冷落,于是多次破坏了儿子的恋情。

最终,儿子被她逼得快要发疯了,而她却委屈地抱怨道:“你不听妈妈的话了?我只想成为一个好妈妈.

“你不听妈妈的话了?我只想做一个好妈妈......”

她不知道的是,她对孩子的控制感太强,付出了太多,这些都是亲子关系的杀手。

哲学家叔本华曾提出“刺猬效应”,它描述了刺猬在寒冷天气中相互靠近以取暖,但为了避免彼此伤害,必须保持一定距离。

这个距离,实际上指的是关系中的松弛感。父母作为独立个体,应当允许孩子独立成长。

父母是独立的个体,也要允许孩子独立地生长。

《人物》曾采访过这样一对母女。

胡永平妈妈说:“作为母亲,我们需要付出,但不能牺牲自己。

她一直清楚地知道自己想要成为什么样的人:一个母亲,也是一个独立的人。

所以,当婚姻生活不如意时,她毅然决定离婚。

不愿意从事那种一眼就能看到尽头的工作,于是她辞职了,独自前往北京漂泊。

她不会因为女儿而对生活妥协,而是坚持自己的原则,不屈不挠。

她既享受自由,也给予女儿充分的自由。她允许女儿早恋,可以随意选择自己的发型,直呼她的姓名,18岁之后可以纹身。在不违法的前提下,她支持女儿做一切想做的事情。

允许女儿早恋,可以任意决定自己的发型,可以直呼她的姓名,18岁之后可以纹身,可以在不违法的前提下,做一切自己想做的事。

她对女儿的养育方式也很随意:不会无微不至地照顾女儿的饮食起居。

不会无微不至地照顾女儿的饮食起居;

当女儿高中毕业,她决定去英国留学。女儿告诉她不必送她,于是她就和朋友一起去越野了。

在这段话中,母女之间没有牺牲和奉献,也没有控制和束缚。然而,正是这种松弛的关系,培养了女儿的独立性和主见性,并滋养了她强大的内心。

不仅如此,母女间的关系还非常亲密,就像朋友一样相处轻松,就像忘年交一样无话不说。

《爱与自由》一书中写道:

父母的职责是用爱给孩子一个安全的环境,至于孩子如何探索世界,那是孩子的自由。

良好的亲子关系,都具有一种松弛感。

三分关爱,七分尊重,适度亲密,彼此独立。

父母有自己的追求,孩子有自己的自由。我们应该尊重彼此,相互成长,不越界,不控制。这样,孩子才能获得真正的快乐,亲子关系才能亲密融洽。

《海边的卡夫卡》中有一句话:“孩子就像一棵小树苗,而家庭环境则是一杯水。

“孩子就像一棵小树苗,家庭环境就是浇灌的水。

如果水质不佳,树苗不仅无法茁壮成长,反而可能枯萎。

父母是孩子的启蒙老师,家庭是孩子成长的摇篮。

父母的生态态度和情绪管理能力,在很大程度上影响着孩子一生的命运。

如果父母保持冷静和镇静,孩子也会变得乐观和豁达,面对任何困难都能积极应对。

如果父母不焦虑,不内耗,那么孩子就能轻松上阵,走好自己的人生路。

父母若能给予孩子自由和空间,让他们内心充实、不断成长,那么孩子将会走得更远。

优秀的父母,不需要过多的努力,而是需要用爱去呵护,更需要顺其自然的心态。

*本文是女儿派的原创文章。

*本文部分图片来源于图虫创意。