编辑:他曾在美生活了30余年,却在中国度过了37年。他说,中国是他的“第一家乡”。他自称是一个“探险者”,曾于上世纪90年代两次自驾环游中国,用真心感受着这个日新月异、充满活力的中国。

编辑:潘维廉教授是厦门大学的美籍教授。他从遇见厦门到爱上中国,已经成为了中国蓬勃发展的亲历者、参与者和见证者。更令人钦佩的是,潘维廉教授通过写信、写书和拍摄短视频等方式,不断向世界分享他在中国的所见所闻,立体地展现了一个真实可感、可爱可敬的中国,成为了中国故事的精彩讲述者。

1990年,潘维廉在厦门大学管理学院担任工商管理硕士的授课老师。图片均由潘维廉先生提供。

「遇见厦门」

潘维廉从1988年起就居住在厦门,无论他从哪里回来,每次乘坐飞机降落在厦门高崎国际机场时,他都感到无比安心。他说:“我终于到家了。”

潘维廉和厦门之间有着特殊的“缘分”。早在上世纪70年代,他曾在海峡对岸的台湾工作。厦门与台湾地理位置相近,语言相通,文化同源,但当时却遥遥相望。

出于对中国文化的浓厚兴趣,潘维廉于1988年博士毕业后,做出了一个改变他一生的决定:他卖掉了自己在美国的金融公司,并和妻子带着两个年幼的孩子来到了中国大陆。

潘维廉选择厦门的原因是,当时厦门大学允许外国人在校内住宿并学习中文。

潘维廉回忆道,初到厦门时,生活面临诸多挑战:有时会突然停电,有时又会停水。尽管当时厦门正在进行经济特区建设,但城市基础设施仍不完善。

“那时厦门交通很不方便,整个城市只有3条公交线路。公交车是木地板的,汽车尾气会钻进来,熏得人难受。”潘维廉回忆道。

于是,潘维廉买了一辆三轮车,经过改造后,骑着它载着妻儿走遍了厦门的街头巷尾。

在1988年,潘维廉和他的家人在他们改造的三轮车上留下了这张珍贵的照片。

在改革开放初期,厦门的外国人并不多。然而,潘维廉很快成为了当地人熟知的“老外”。起初,人们对他投以好奇和异样的目光,但渐渐地,他们开始主动与他打招呼,并向他介绍厦门的美食、美景和风土人情。

原本他只打算在厦门学习一两年中文,然后再去中国其他城市。然而,潘维廉却深深爱上了厦门,并被“厦门人的淳朴、善良、热情、好客”深深吸引。

不到一年,他就拿到了厦门大学管理学院外籍工商管理硕士教师的offer,这让他的生活变得充实而有趣。

每逢中国传统佳节,潘维廉总能收到来自邻居和同事的邀请,一同欢度节日。而每当西方的感恩节和圣诞节来临,他也会邀请师生和邻居到家中共度欢乐时光。

编辑:"他们邀请我们一起过节,是怕我们一家在异国他乡孤独,所以很感动。听他们讲中国传统文化,我们也学到很多知识。"潘维廉如是说。

编辑:自上世纪90年代中期以来,厦门的城市建设不断加快。道路四通八达,高楼大厦拔地而起。街道两旁绿树成荫,筼筜湖畔鸟语花香。厦门正逐渐成为一座高素质的创新创业之城和高颜值的生态花园之城。

编辑:从中国投洽会到金砖国家领导人第九次会晤,从联合国人居奖到全国文明城市,潘维廉亲眼见证了厦门的飞速发展和巨大变化。

“如今的厦门与当年已是天壤之别。”潘维廉表示,厦门已经成为一座现代化、国际化的城市。

潘维廉早已将自己视为“厦门人”,他对厦门的热爱溢于言表。在他的歌曲中,他写道:“我是个遥远而永久的厦门人,深深地爱着厦门。”

在2019年,潘维廉再次踏上了环游中国的旅程。在这张照片中,他站在嘉峪关,与一块刻有“长城第一墩”的石碑合影留念。

潘维廉对中国产生了深深的热爱。

编辑:1992年,潘维廉成为了福建省第一个获得永久居留证的外国人。许多人好奇地问他:“那么多中国人想出国,你为什么要反其道而行之?”潘维廉回答道:“

编辑:他对厦门的热爱,逐渐扩展到对中国的热爱。他看到了中国广阔的土地、多样的文化、善良的人们,迫不及待地想要向世界介绍中国的发展变化。然而,他自己的“国外朋友圈”却受到了质疑,有人认为他被“洗脑”了。

编辑:“当时我写了不少文章,希望让‘老外’们了解中国的变化。但‘老外’普遍质疑说,只有东部发展了,西部并没有发展。”

为了回应这些质疑,潘维廉决定购买一辆面包车,环游全国。1994年,他仅用3个月的时间就绕中国行驶了超过4万公里。他从东部到西部,从海岛到戈壁,从长江到黄河,亲眼见证了中国各个角落的巨大变化。即使在甘肃、西藏等地,他也看到了新的道路、学校和医院正在建设之中。

“正如古语所说,授人以鱼不如授人以渔。”潘维廉说,“中国建成了世界上高标准的基础设施,这可以帮助当地人摆脱贫困。”

时光飞逝,25年后,2019年,潘维廉决定再次探访这些地方,观察它们的发展变化。

沿着当年的路线,潘维廉再次踏上环游中国的旅程。他惊讶地发现,那些曾经偏远的地方,如今公路已经通到村庄,甚至户户相通;教育和医疗条件也得到了极大的改善,几乎每家每户都使用了信号稳定的网络。仅仅是同样的路线,在25年前,他需要三个月的时间,而这一次,他只用了32天。

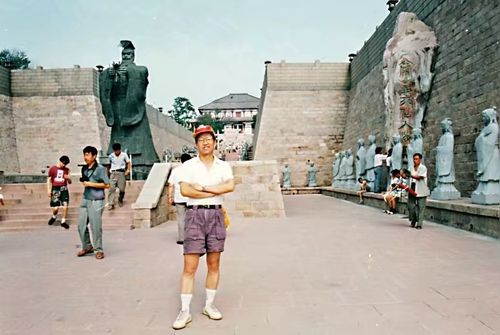

1994年,潘维廉环游中国,与儿子在西安城墙前留下了珍贵的合影。

"中国变化太大了!"潘维廉原本以为这将需要五六十年甚至七八十年才能实现,但中国只用了25年就实现了这一目标。即使是偏远的山区也经历了翻天覆地的变化。

编辑:潘维廉认为自己非常幸运,能够亲眼见证世界上人口最多的国家,全心全意致力于消除贫困并取得巨大成功。他感慨道:“即便我可以为自己的一生编写剧本,从呱呱坠地到入土为安,无论如何也写不出比这更动人、更有意义的经历。”

编辑:潘维廉在与内蒙古牧人使用手机和北斗卫星导航系统跟踪牛群的过程中,与西藏农民经营网店销售民族特色产品,与福建连家船民交流如何改变命运并上岸工作生活,与蜂农、遗传学家、医生、庄稼人、清洁工等不同职业的人交流,深入了解了中国在短时间内取得巨大成就的原因。除了有自上而下的远见卓识的领导干部外,还有自下而上的勤劳创新的普通民众。

编辑:潘维廉表示,中国社会的变化不仅体现在高楼大厦、高速铁路、公路、公园等显而易见的方面,更体现在百姓的心理和精神层面上。他认为:“他们变得更热爱国家、尊重自己,更加从容、自信。”

编辑:"中国正在快速发展,而且对未来有很多规划,美好前景值得期待。"潘维廉如是说。

编辑:"最让我佩服的是,中国的发展完全是走和平发展道路,中国还通过‘一带一路’去帮助其他国家和地区。"潘维廉向记者表示,他的小儿子和儿媳都在非洲从事医疗志愿者工作。即使在非洲最偏远的地方,他们也能看到华人在当地修建水坝、建造桥梁、修建铁路......

编辑:在被评为“感动中国2019年度人物”时,潘维廉表示:“不是自己感动中国,而是中国感动了自己。”

在2019年,潘维廉再次踏上了环游中国的旅程。在这张照片中,他站在西藏布达拉宫前留下了自己的身影。

为中国“代言”。

在教学工作之余,潘维廉专心致志地写信、写书、拍摄短视频,向世界介绍中国城市和中国文化。在过去的30多年里,他一直致力于向世界展示一个日新月异的中国,并为中国“代言”。他用自己的亲身经历,不断传递着中国的最新信息。

“当年我来厦门的时候,很快就发现中国根本就不是西方媒体描述的那样。他们对中国充满偏见,所写的关于中国的报道是不真实的。”

为了让家乡的亲朋好友了解一个真实的中国,潘维廉一直与他们保持着通信往来。

"我写了很多信,讲了很多中国人的故事和梦想。我父亲一直在看我的信。"2004年,潘维廉与父亲在最后一次见面中相拥,父亲告诉他,"我终于理解为什么你到中国并选择常住在中国了,你的选择是正确的。"

在2018年底,《我不见外——老潘的中国来信》一书的出版,精选了潘维廉近30年来写给美国家人和朋友的近50封信,向国外读者展示了中国近30年的发展和变化。

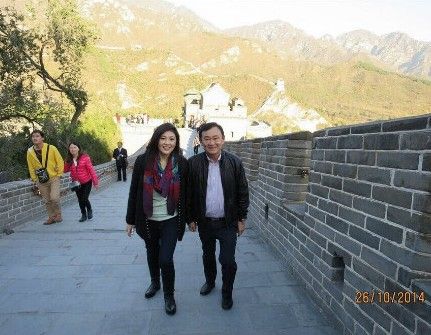

在1994年,潘维廉先生环游中国,与他的两个儿子在长城留下了合影。

在第二年,潘维廉游历了中国18个省份,并与众多中国人进行了面对面采访。两年后,他根据这些采访撰写了一本书,名为《中国人中国梦——中国人的生活变迁与脱贫攻坚》。

编辑:“我印象最深的是中国农村地区的脱贫成效。”潘维廉说,无论是在西北的甘肃、宁夏,还是西南的云南、贵州,都能看到欣欣向荣的发展图景。“如今,14亿人口的中国已经实现全面建成小康社会,人民对美好生活的向往不断变为现实。”

编辑:”从《魅力厦门》到《老外看福建》,从《我在厦大三十年》到《老潘写给青少年的18封信》,从《我不见外——老潘的中国来信》到《中国八万里老潘走神州》......在过去的30多年里,潘维廉创作了30多本中英文书籍,向世界介绍了中国。

编辑:潘维廉对中国故事充满了浓厚的兴趣。从古文经典到四大发明,从改革开放到“一带一路”,他都深入了解。他认为,讲好中国故事的最佳方式就是讲述中国人的故事。因此,他的笔头和镜头更多地聚焦于中国普通人。他希望通过展现中国普通人的爱国、爱家、追梦的精神,让世界更好地了解中国人。

面对互联网时代,60多岁的潘维廉不停地学习新技能。他精通视频拍摄和剪辑,成为了一个讲述中国故事的“老外网红”。自2021年起,他每月至少拍摄制作10个短视频。

在讲述中国普通人故事时,潘维廉会穿插一些历史故事和时代背景。他说:“因为西方媒体的新闻有太多偏见,所以我会在视频中介绍真实情况是怎样的,让我的粉丝了解真实的中国。”

在他看来,无论是三峡工程、南水北调,还是西电东送、西气东输,中国在改革开放后不断创造发展奇迹,其中蕴含着成功经验,值得其他国家学习和借鉴。

"中国有过无比辉煌的历史,而当代中国依然是一个伟大的国家。"潘维廉表示,"如果我们不讲好中国故事,就会有人用错误方式去传播中国故事,误导世界。"

作为一名出色的中国故事讲述者,潘维廉表示,他将用剩下的时光继续记录身边的发展故事。他说:“我要让世界看到一个更加真实立体、可爱可敬的中国。”