我们必须一边“疼痛”,一边去信任。

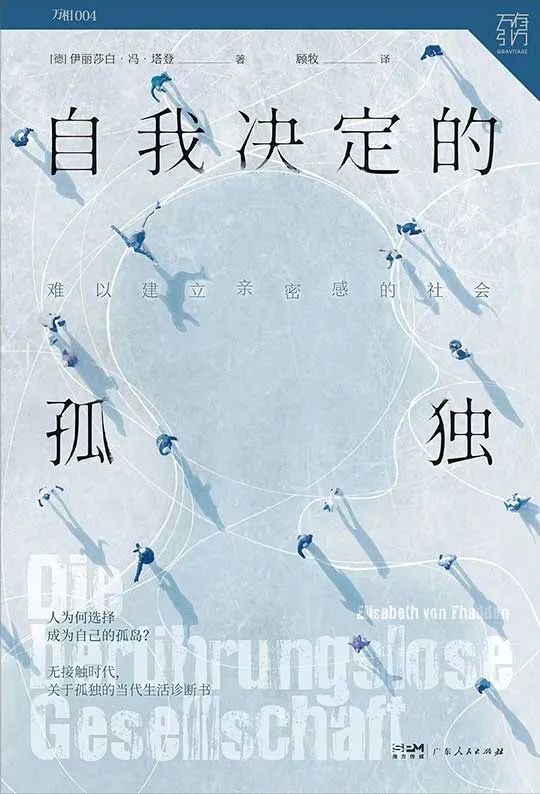

德国记者伊丽莎白·冯·塔登在2018年夏天的著作《自我决定的孤独》中,探讨了“身体”这一主题。她的文章及时,因为仅仅一年多之后,新冠肺炎在全球范围内大流行,使得她所讨论的话题变得更为重要。她发问:我们是否不可避免地踏上了孤独的旅程?

最近几年,相信有很多人都在思考身体与“距离”的关系。我们戴着口罩,防止病毒入侵;如果有人感染,那么他很可能会被“隔离”。即使在正常秩序中,我们也会感到困惑:人与人之间的距离距离应该是多少呢?

《自我决定的孤独》一书探讨了“距离”的历史。作者认为,这段历史可以追溯到1757年巴黎的一次酷刑。在《规训与惩罚》一书中,米歇尔·福柯详细描述了这一酷刑场景。酷刑和暴力对人的身体造成摧残,施暴者和受害者之间的距离也因此变得“负数”。

伊丽莎白·冯·塔登认为,人类进入现代社会的一个重要标志是意识到暴力和侵犯对人类造成的恐怖。她强调同情心和理解他人感受的重要性。在巴黎和伦敦,越来越多的“陌生人”聚集在一起,现代城市开始强调人与人之间的距离感,并将其视为一种“进步”。

在全球范围内,人们从乡村迁往城市,从大家庭家庭转变为小家庭。所谓“现代”,指的是“大家庭”转变为个体化的过程,无论是从法律还是居住角度来看都是如此。

这是一条“身体解放”之路。我们强调个体的感受,当我戴上耳机,进入声音上的“一个人”时,我就变得安全了。我们习惯于戴上耳机,创造一个“一个人”的环境,这样我们就可以在个体化中忽略他人。例如,在地铁上,女性可能会担心被偷拍,而男性则可能因为担心被怀疑偷拍而不敢举起手机。

这可以被理解为一个“重构空间”的过程,即居住空间的变化与人与人之间的“安全距离”。

如果我们追求安全到极致,那就是独占一个房间。这种想法变得越来越流行,伍尔夫曾经写过一本书,倡导“女人要有一间自己的房子”。拥有独立的空间已经成为占主导地位的生活理念。例如,育儿问题之一就是孩子何时开始独立睡眠。房地产商喜欢这样的叙事方式,开发各种改善型住宅。今天,一个人居住在大城市也越来越普遍。

于是,就会出现一个这样的场景:一个人老了,随着亲人离世,他的房间越来越大。他只能求助于科技进步,雇佣机器人照顾他。但是,纯粹“无接触”的环境,真的能让人感到幸福吗?答案是否定的。在发达国家,“独自老去”正成为一个严重的社会问题。而如何让独居老人得到照料,则是许多学者研究的重点。

伊丽莎白·冯·塔登在书中提出了一项重要主张:手指的接触和抚摸对人的健康至关重要。科学家证明,儿童离开声音和视觉也能成长(成为聋哑人或盲人),但如果没有“触觉”,人无法发育,会很快死亡。在母亲的子宫里,人得到抚慰;出生后,父母的“抚摸”不仅给人最初的安全感,还给予人能量。

或许我们的方向错了。真正的安全感来源于信任和爱,而不是距离感。这就是现代人的一个悖论。人与人之间的接触会带来危险,酷刑、暴力甚至性骚扰都会对人造成极大的伤害。因此,我们相信“距离”是安全的保证。在通往现代化的道路上,我们围绕“距离”创造了复杂的社会和法律系统,以获得安全感。

我们在“安全”的同时,也得到了“孤独”的赠品。我们的人生智慧就在于在“安全”和“孤独”之间不断权衡,作出选择。随着年龄的增长,人类最孤独的时刻,却也是最脆弱的时刻,因为身体机能下降会带来危险。最好的照顾就是一家人住在一起,但现在各国都在抛弃这一传统观念,甚至把它当作“落后”。

那么,真正的出路在哪里呢?伊丽莎白·冯·塔登给出的答案是向婴儿学习:信任他人,拥抱“他者”,并尽量与“他者”产生共鸣。

这当然有点理想化,因为人类已经永远失去了自己的童年。“他者”会给我们带来危险,有时候是暴力侵害。但是,如果这个社会没有“他者”,我们终究无法确立自我。我们必须一边“疼痛”,一边尝试去信任。

韩裔德国哲学家韩炳哲最新出版的中文译著《妥协社会:今日之痛》探讨了同个主题。他注意到,现代人一个趋势是逃离痛苦。在“现代”社会中,暴力被用来建立统治;而在“规训社会”中,统治者放弃了肉体威胁,转而进行精神控制;而在“后现代”社会中,权力让人感到快乐,并使人以为被统治就是自由——想想吧,我们是多么开心地把自己交给了手机。

韩炳哲认为,“逃离痛苦”会让人变得麻木,最终失去“人性”。这与伊丽莎白·冯·塔登的观点相似。疼痛能让我们感受到生命存在。我最近就有深刻体会:一段时间里,我放弃了跑步,因为每次尝试都会发现身体有各种疼痛。但当我读完这两本书,改变了对待疼痛的方式,努力寻找、感受并拥抱疼痛时,我重新开始跑步。

撰文:张丰

图文排版:周 冀

往期推荐:

「中国青年报·中国青年网出品」。