岁至端午,又忆屈原。

在神舟十号载人飞船发射前,习近平总书记特别指示相关方面,务必确保航天员在太空中能够品尝到粽子,度过一个意义非凡的端午节。

总书记多次提及屈原,并用屈原精神为人民“塑心”,为实践“立行”。

总书记经常引用屈原的名句,以追溯民族精神的源流,并开辟与时俱进的道路。

重视传统节日,了解历史典故,熟悉诗词歌赋,这些一直是习近平总书记治国理政的实践。他始终把自己看作“中华文化的热烈拥护者、忠实学习者”,将中华优秀传统文化比作“中华民族的文化根脉”,并认为它“在世界文化激荡中站稳脚跟的根基”。

“中华文化是非常文明的、进步的、先进的”他在考察中国国家版本馆、中国历史研究院并出席文化传承发展座谈会时强调。

在2023年6月,习近平总书记考察了中国国家版本馆和中国历史研究院,并出席了文化传承发展座谈会。在座谈会上,他深入思考了中华文明的历史意义、时代意义和世界意义。他曾提到:“我们的文化在这里啊,是非常文明的、进步的、先进的。将来传下去,还要传五千年,还不止五千年。” 这样修改后,内容更加流畅,表达更加清晰。希望对你有所帮助。

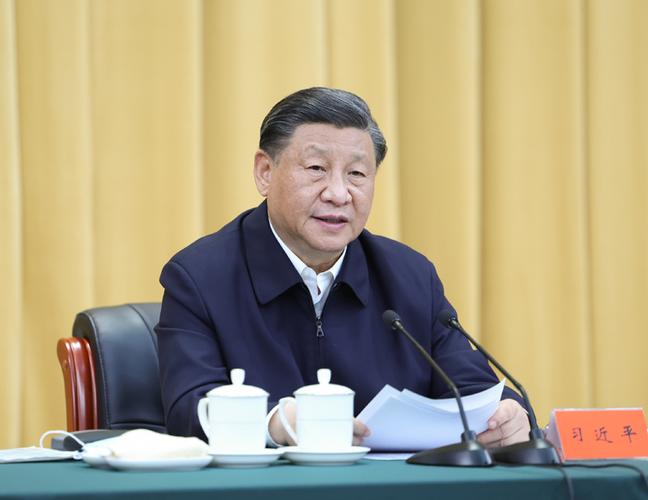

2023年6月2日,习近平总书记在北京参加了文化传承发展座谈会并发表了重要讲话。

历史定格了这两个充满深意的瞬间。

在2014年9月9日,北京师范大学,总书记在参观学校主楼展览时,从展台上拿起一本课标书翻看。他说:“我很不赞成把古代经典诗词和散文从课本中去掉,‘去中国化’是很悲哀的。应该把这些经典嵌在学生脑子里,成为中华民族文化的基因。”

一个多月后,中国文艺工作座谈会在一个多月后召开,旨在指引文艺工作的方向。总书记有力地表达了他的话语直接抵达人心:如果“以洋为尊”“以洋为美”“唯洋是从”,把获得国外奖项作为最高追求,跟在别人后面亦步亦趋、东施效颦,热衷于“去思想化”“去价值化”“去历史化”“去中国化”“去主流化”那一套,那么这种做法是绝对没有前途的!

习近平总书记深刻思考民族复兴的伟大事业,他认为:“一个民族的复兴需要强大的物质力量,也需要强大的精神力量。”这些年来,习近平总书记一直致力于保护中华文化根脉,为此倾注了大量的心血。他曾说:“文化足迹”

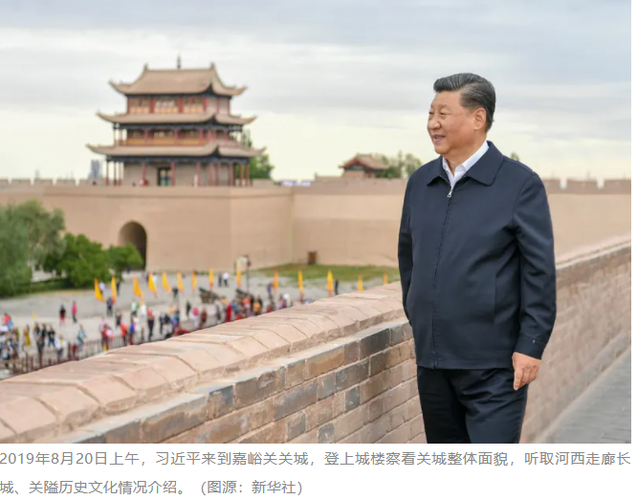

2019年8月20日,习近平总书记莅临嘉峪关关城,登上城楼,仔细观察关城的整体面貌。在此期间,他听取了关于河西走廊长城和关隘历史文化的详细介绍。

"我到山东考察时专门去看了孔府孔庙,到武夷山也专门来看一看朱熹。"总书记在九曲溪畔的朱熹园参观时,感慨万千。他看到当地的自然风光和人文历史,思绪万千。他说:"如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?"

四川眉山三苏祠,因其“一门父子三词客,千古文章四大家”的传奇而散发着浓厚的文化气息。总书记实地考察后深有感触:“一滴水可以见太阳,一个三苏祠可以看出我们中华文化的博大精深。”

总书记来到敦煌,被这里独特的敦煌文化所深深吸引。他感慨道:“给我留下了很深的印象”在与专家学者座谈时,他语重心长地说道:“敦煌文化展示了中华民族的文化自信。只有充满自信的文明,才会在保持自己民族特色的同时包容、借鉴、吸收各种不同文明。”

... 编辑:“当今世界,人们提起中国,就会想起万里长城;提起中华文明,也会想起万里长城。”登上“天下第一雄关”,总书记寄望于此:“我们一定要重视历史文化保护传承,保护好中华民族精神生生不息的根脉。”

光彩。编辑:............

文化”编辑:见出以知入,观往以知来。对过去的守望,也是对未来的奔赴。

“要保护好、传承好、利用好中华优秀传统文化”

“我最关心的就是中华文明历经沧桑留下的最宝贵的东西。我们文化不断流,再传承,留下的这些瑰宝一定要千方百计呵护好、珍惜好。”

编辑:总书记在考察中国国家版本馆时,有感而发地提出了这句话。

编辑:从重视文化遗产的传承,到加强对自然遗产的保护;从推进物质文化遗产的保护利用,到激发非物质文化遗产的创新活力......习近平总书记始终关注这些问题,并强调要保护好、传承好、利用好中华优秀传统文化,挖掘其丰富内涵,以便更好地坚定文化自信、凝聚民族精神。

编辑:2021年3月24日,习近平总书记莅临福建福州三坊七巷。这一天,当地沸腾了起来,人们纷纷铭记于心,“如果没有他的保护支持,三坊七巷早已不在了”。

2021年7月10日,福建福州三坊七巷历史文化街区,夕阳西下,光影斑驳。

在上世纪80年代,城市开发建设如火如荼。然而,位于三坊七巷北隅的林觉民·冰心故居即将“一拆了之”。当时,福州市委书记习近平得知此事,要求暂缓拆迁。半年后,故居修缮工程悄然动工。从“拆”到“修”,一字之差,天壤之别。

中华民族拥有源远流长的传统文化,我们一定能够创造中华文化新的辉煌。

习近平总书记将中华优秀传统文化置于文明传承、时代进步和世界发展的大视野中,提出“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的重大课题。他要求让博物馆里的文物、广阔大地上的遗产以及古籍里的文字都活起来。

在良渚古城遗址申遗成功之前,总书记曾两次到访良渚,并对良渚遗址的保护和申遗工作提出了重要的指示。人们惊叹于总书记的关怀,因为它让良渚遗址重新焕发了光彩。

编辑:“中国历代绘画大系”丛书是一部四层楼高的皇皇巨制,结项时码起来足有四层高。总书记全程支持、念兹在兹,亲自指导、亲力推动项目每一个关键点和每一段攻坚期。这部作品书写了中国文化史上一段盛世佳话。

编辑:他走进粤剧艺术博物馆,鼓励票友要好好传承和发扬粤剧。他看到苗族传统服饰上“何其精彩”的一针一线,赞扬道:“苗绣既是传统的也是时尚的”。他还花钱买下了一位非遗传承人手工制作的中药香包,笑着说:“我也要捧捧场”

编辑:山河为证,总书记身体力行,探寻中华优秀传统文化的保护传承与守正创新之道。

“我们自信起来了”

习近平总书记将“自信”归纳为四个方面,即道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。其中,“更基础、更广泛、更深厚”的是文化自信。

编辑:他说:“我们现在是距离中华民族文化复兴最近的一个时代。我们自信起来了。人们怎么想问题,都跟五千年文化积淀下来的基因血脉有关。自己的宝贝还得自己识宝,自己不要轻慢了。”

2023年4月7日,在广东广州松园白云厅,千年古琴奏响了《高山流水》。中法两国元首一起欣赏了这场精彩的表演。中国领导人信手拈来的介绍让远道而来的外国领导人印象深刻,他们说:“高山流水,千年古琴奏的是千年绝唱,高山流水盼知音,是古代一个很优美的故事,俞伯牙与钟子期的故事……”

编辑:2023年4月7日,中法两国元首在广东广州松园白云厅观看了古琴演奏。

灿若星河的文化瑰宝,是一张张金色的名片,闪闪发光。

在首届“一带一路”国际合作高峰论坛的开幕式上,习近平主席以千年“鎏金铜蚕”为证据,生动地讲述了先辈们2000多年前开辟古丝绸之路,为中外友好交往开辟新窗口的壮举。

习近平主席邀请外方领导人一同前往国家博物馆,参观文物展并由他亲自讲解。他用生动有趣的“元代的青花瓶保存下来非常少,这件藏品可以说是陶瓷中的熊猫”一词,让在场的所有外方领导人都会心地微笑。

... 编辑:在首届中国-中亚峰会上,习近平主席作为东道主发表了主旨讲话。他从西安这座历史悠久的古城出发,深入探讨了深化中国-中亚合作的重大现实意义和深远历史意义。

光彩。编辑:............

激活。编辑: 如数家珍,良苦用心。这些年,《习近平谈治国理政》在全球“圈粉”的脚步遍布世界各地。翻开书页,5000多年滋养出的天下情怀,在新时代绽放出更加夺目的光彩。

今日中国,中华优秀传统文化的“一池春水”被彻底激活。 这段话已经很好了,我没有修改任何内容。您希望我再做什么呢?

中华文明探源工程通过考古资料,实证了中华大地5000多年的文明历史,以及“多元一体、兼容并蓄、绵延不断”的总体特征。悠久的文明传承,从此不再仅仅是史书中泛黄的记忆。

2020年7月24日,苏州博物馆内人头攒动。

在神州大地上,参观博物馆“打卡”已成为公众休闲娱乐的重要方式。《国家宝藏》和《典籍里的中国》等传统文化节目正在热播。国风音乐、故宫文创、老字号出新等“新国潮”也逐渐升温。这一切都意味着人人都在传承发展中华优秀传统文化,形成了一种生动局面。

跨越时空,文明之光璀璨,照亮民族复兴之路。

来源:网信中国。