讲座回顾:

6月7日,研究生院主办的“跨、通、融”系列讲座之二《田野调查方法与实践——海外一千天》在国际关系与公共事务学院举行。此次讲座由副研究员汪段泳老师主讲,与师生们共同探讨了研究生教育质量提升的问题。

汪段泳老师从四个部分为师生们带来了精彩翔实的分享,激发了大家对田野调查的兴趣,加深了师生们对田野调查的了解。他指出,田野调查首先要求研究者具备问题意识,这建立在大量知识准备与前期案头工作基础之上,包括对已有研究进行回顾并就相关问题进行数据分析。汪老师1020天的田野之旅,正是由中巴经济走廊(China–Pakistan EconomicCorridor,简称CPEC)上当地民众针对中巴合作项目的多次抗议、阻工甚至暴恐行动带来的问题进一步思考而开启。多起案例都在不断地抛出问题:为什么中国对发展中伙伴的投资、基建规模巨大,对当地经济增长和社会发展贡献良多,却时常出现难获肯定甚至遭遇抵制的现象?基于针对待调查案例的大量文献准备,汪老师提出三个假说:是否存在企业社会责任问题?是否不符合嵌入式发展理念?是否存在安防漏洞?

汪老师通过详细介绍瓜达尔港、北方基建项目以及阿富汗的田野调查作业过程,对上述假说进行了验证,并得出了许多颇有启发性的结论。中巴经济走廊并非一个大型“项目”,而是一个中国助力巴基斯坦通过推进工业化而实现现代化的过程。这显然是一个长期、艰巨、复杂的过程。目前,中巴合作常因巴方财政资源匮乏、治理失败而陷入困境。因此,在推进中巴合作时,我们需要充分考虑这些因素。合作中出现的困境往往是由于东道国自身的问题所引起的,而非合作伙伴的过错。因此,我们需要用现代民族国家的视角来审视这些发展中伙伴,以避免理解偏差。

汪老师认为,田野调查是一项需要长期深耕、反复琢磨的工作,才能不断加深对研究问题的理解。他通过前期调查发现,巴基斯坦安全形势问题本质上是一个经济-财政问题,因此他针对巴基斯坦-阿富汗安全形势联动效应进行了深入思考和调查。他认为,田野调查的目标在于发现和验证实际起作用的逻辑,其学术创新的价值在于发现反直觉但符合常识的信息。在作业过程中,研究者应保持科学态度,即“通过对他者的观察来完成对自身的审视”。切勿将田野调查浪漫化,将其视为开展调查的捷径利器,或将其本身视为方法论创新。作为方法的田野意味着大量艰苦的工作,田野只是形式,调查才是态度。我们必须始终秉持“小田野,大调查”这一基本认识。

汪段泳老师的报告在师生中引起了热烈的反响。国际关系与公共事务学院的汤蓓副院长对本次讲座进行了总结。她认为,汪老师的报告为同学们开展研究工作提供了很好的示范,即要始终坚持“以问题牵引调查”,深入探究日常事务的“理所当然”,通过透过琐碎的现象来揭示事物的本质,从而展开自己的询问之旅。

随后,汪段泳老师与现场的上外学子们就中国式现代化、中巴合作现状、区域国别学人才培养关键切入点等问题进行了探讨与分析。

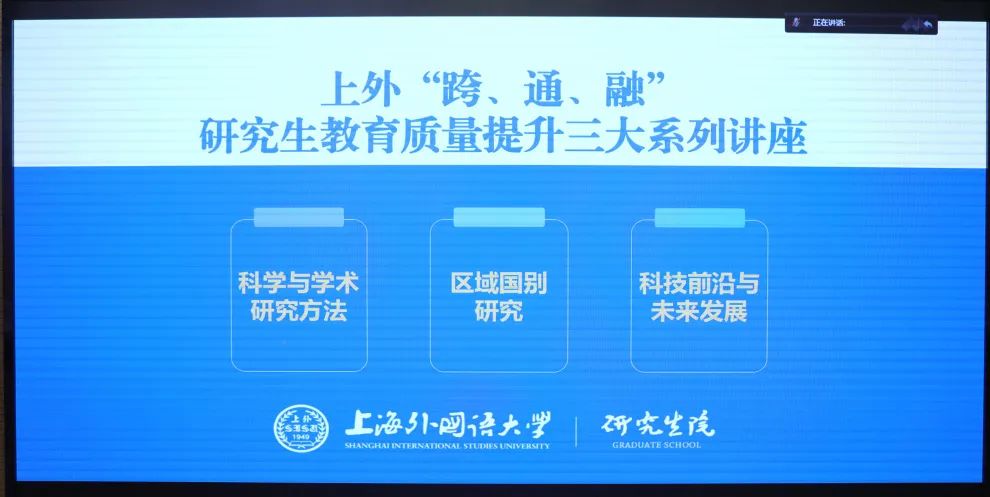

《田野调查方法与实践——海外一千天》是上外“跨、通、融”研究生教育质量提升三大系列讲座的第二场,也是“区域国别研究”系列讲座的第一场。作为国内首个将国别区域研究作为学校发展战略的高校,上外近年来在理念创新、实践创新和话语创新方面持续发力,紧紧抓住“会语言、通国家、精领域”的卓越区域国别人才特征,以培养学生的“政治定力、语言能力、学科能力、话语能力”为目标。上外非常重视培养学生的科技前沿与未来发展意识,并注重培养学生的学术研究方法。

这次讲座在图文东厅成功举办,通过线上线下相结合的方式,为师生们提供了一个围绕区域国别学、国际关系学等学科进行学习和交流的平台。来自不同专业的师生踊跃参与,共同探讨学术讲座和知识交流。通过这次活动,师生们对田野调查作为一种方法有了更深入的理解和体会。