“慧心E笑,爱之传承”系列课程是爱德华外科学术中心推出的全新课程,旨在发展二尖瓣修复领域。该课程由国内外顶级修复大师共同打造,针对我国中青年医师成长特点,分阶段由浅入深。课程由“修内功”、“琢玉器”和“传医术”三阶段组成,展现了“传承”的特色。 在2022年完成“修内功”一期课程后,学员们对第二阶段“琢玉器”的教学培训课程产生了浓厚的兴趣。为此,我们特邀法国巴黎乔治·蓬皮杜欧洲医院的GillesDreyfus教授作为设计总监,并邀请了中国医科大学附属第一医院谷天祥教授、广东省人民医院郭惠明教授和首都医科大学附属北京安贞医院孟旭教授作为导师团成员。同时,我们还邀请了法国巴黎乔治·蓬皮杜欧洲医院的AlainBerrebi教授、泰国曼谷心脏中心的风湿修复专家Taweesak教授、香港威尔斯亲王医院的心外大师万松教授、广东省人民医院的黄焕雷教授和刘健教授等瓣膜领域大咖学者,与广大中国心脏外科领域优秀临床术者携手共赴二尖瓣修复领域的“学术饕餮”!

会议伊始,付华教授发表了开场致辞。

爱德华外科学术中心举办了一系列学术教育项目,主题为二尖瓣修复。

会议伊始,广东省心血管病研究所所长陈寄梅教授致辞。她强调,随着老龄化时代的到来,我国瓣膜性心脏病流行病学形势日益严峻。因此,我国中青年临床术者应秉承“以患者为中心”的医疗服务理念,充分把握学习机会,积极掌握新技术与方法,提高实力水平,加强团队协作和交流能力,合力解决实际问题,为广大中国瓣膜性心脏病患者提供最专业的治疗。从“坐而论道”到“立而实战”,此次爱德华外科学术中心二尖瓣修复系列学术教育项目将以手术演示为基础,在众多心脏外科学术大咖的同步解说分析下,传授当前瓣膜心脏病外科修复的最新热点、前沿理论和尖端技术。我们衷心感谢爱德华外科学术中心所搭建的教学平台,并希望广大国内中青年术者能借此机会进一步提升实力,为我国瓣膜性心脏病领域的高质量发展作出更大贡献!

随后,爱德华外科结构性心脏病事业部门专业教育总监李宇铭先生致辞。他表示,爱德华公司一直致力于瓣膜疾病领域的学科建设和创新发展,每年投入营业额约17-18%用于产品创新研发。公司的发展史在某种程度上代表了全球心脏瓣膜外科的发展历程。“慧心E笑,爱之传承——爱德华外科学术中心二尖瓣修复系列学术教育项目”将以修复领域顶尖的导师团阵容,为广大心外科术者呈现一场极具临床价值的教学培训课程。作为此次活动的策划者与见证者,李宇铭先生表示,他非常荣幸能在数位极具国际影响力的心脏外科瓣膜领域顶尖术者的鼎力支持下,携手打造此瓣膜修复的顶级学术平台。理论辅以实战,以最实用有效的教学内容服务于广大中国心外术者。期待能借此契机,助力中国优秀心外科术者立于世界舞台聚光灯下,打造心外科领域的“中国声音”,全力造福我国心脏瓣膜病患!

首日:阅读万卷书籍,胸怀宽广;

——从理论和实践的角度来看,二尖瓣外科修复技巧的应用

爱德华外科学术中心举办了一系列学术教育项目,主题为二尖瓣修复。

郭惠明教授在二尖瓣返流的病因学方面发表了看法,他认为缺血性二尖瓣返流是导致二尖瓣返流的原因。

缺血性二尖瓣返流(IMR)是二尖瓣修复领域的一个重要挑战。为了指导心外科医生为IMR患者采取合理的诊疗策略,郭惠明教授全面细致地剖析了该疾病的最新诊疗策略,包括病因、机制、诊断与评估、IMR对左室和生存率的影响以及相关临床治疗进展。 慢性IMR是由于心脏缺血和左室重构导致二尖瓣瓣叶栓系力增加和闭合力减少之间的不平衡所致,这会进一步降低患者的左室功能和生存率,形成恶性循环。IMR的诊断和评估依赖于多参数(如CMR、PET、负荷超声等)的综合评估。 在治疗方面,指南推荐的标准化药物治疗(GDMT)和有条件下的充分再血管化,以及同期合理处理二尖瓣病变(如Downsize成形、瓣环扩大、二尖瓣修复/置换及瓣下结构处理等),都是目前的重要辅助手段。经导管二尖瓣缘对缘(TEER)应用已经较广泛,而经导管二尖瓣置换(TMVR)则需要评估左室流出道梗阻风险和谨慎选择合适的病人进行操作。

孟旭教授探讨了中国风湿性二尖瓣病理三分型的临床意义。

孟旭教授以“狼性文化”为开题,指出临床术者应像狼一样拥有“贪性”、“野性”和“暴性”,积极面对各种棘手的风湿性二尖瓣疾病情况,寻求解决方案。基于我国风湿性二尖瓣诊疗的现状,孟旭教授及其团队对院内风湿性二尖瓣病例进行了归纳分析,总结出了中国风湿性二尖瓣“病理三分型法”。风湿性二尖瓣狭窄和关闭不全的病理生理认识产生了固定手术修复模式,通过“削”、“查”、“切”和“解”四个步骤实现精准修复和矫正二尖瓣病变区域。该“SCORE”策略已被证实能显著降低术后再手术率和返流程度,为患者带来临床获益。操作简单、可重复性好,适用于绝大多数病理I和II型的风湿性二尖瓣疾病,为广大中国心外科术者所接受和掌握。孟旭教授希望临床术者能积极应对中国风湿性二尖瓣国情,砥砺前行,共同推进临床诊疗进展。

辑:郭惠明教授团队通过功能性MR技术在全胸腔镜下完成了二尖瓣成形手术。

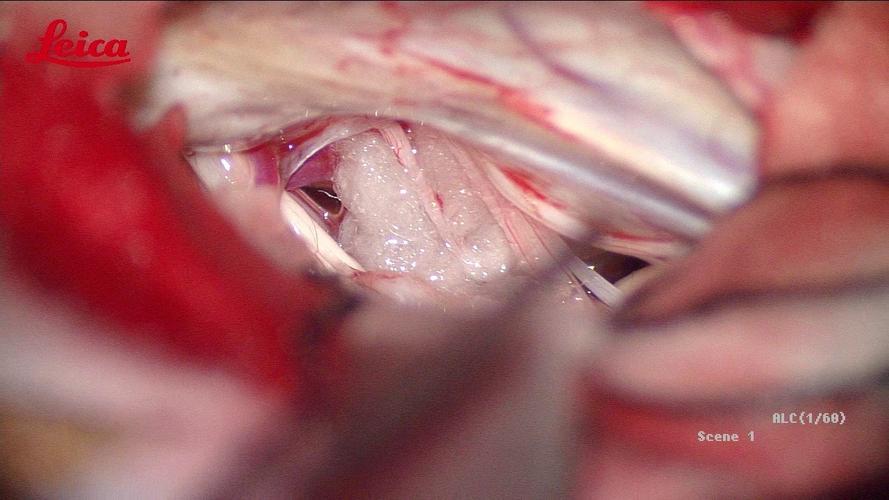

:在活动的首日,有三台经典的二尖瓣修复手术演示。其中第一台是腔镜下功能性二尖瓣返流的修复手术,由郭惠明教授及其团队进行演示。该病例是一位58岁的男性患者,他被超声心动图和心电图诊断为心房颤动、重度二尖瓣关闭不全、中度三尖瓣关闭不全和心功能III级。术中超声评估显示,患者的心房颤动导致左房扩张和瓣环扩大,从而引起二尖瓣关闭不全,并伴有瓣叶脱垂和缩流颈宽约7mm。根据术前评估和术中观察结果,医生最终建议患者进行全胸腔镜二尖瓣成形、三尖瓣成形和左心耳缝闭“一站式手术”手术。手术中,医生先切开右心房和房间隔,然后牵引线牵开房间隔以探查二尖瓣和瓣下结构,再进行左心耳缝闭。随后,医生对二尖瓣瓣叶进行了充分评估和测量,并植入了一枚30#二尖瓣生理成形环。在注水测试后,医生确认了反流改善情况,并进行了三尖瓣处理,并植入了一枚28#立体硬质成形环。手术效果非常满意,术后超声评估显示二尖瓣峰值流速为1.08m/s,跨瓣压差为5mmHg,三尖瓣反流也明显改善,心耳缝闭效果理想。

:Taweesak教授在点评中指出,经食管心脏超声(TEE)是一种重要的评估工具。但是,对于二尖瓣修复,应严格遵循Carpentier二尖瓣分型并进行术前测量,以便在TEE前尽可能充分评估二尖瓣。此外,对于修复效果的评价,外科术者需在TEE辅助下做出直观判断,包括术前、术中和术后,形成一套完整的外科判断标准非常重要。对于功能性二尖瓣返流(MR)和器质性MR的评价,应充分权衡fMR形成原因,并在手术策略上形成充分认识和合理处理。

在术后回顾中,万松教授指出,韩国单中心研究表明,在TTE四腔心下,三尖瓣环最大径>40mm的干预指征可能对亚洲人群具有准确性。尽管该病例瓣环无明显扩大,但伴有瓣叶脱垂和中度以上返流,因此必须进行手术干预。针对先天性心脏瓣膜发育不全所致严重三尖瓣反流,可考虑采用三叶草术式增加瓣叶对合高度,有效改善三尖瓣反流情况。然而,后续成形环植入主要起到预防瓣环扩张作用,应更为重视手术安全性问题,并尽可能避免术后房室传导阻滞和起搏器植入等不良手术并发症。

谷天祥教授在报告中指出:Barlow’sDisease的修复现状与发展方向。

谷天祥教授从Barlow综合征的临床表现、鉴别诊断、治疗手段等多个方面入手,对这类疾病的临床诊疗策略进行了深入分析。与纤维弹力不足二尖瓣关闭不全相比,Barlow综合征更常见于年轻患者,可以通过超声心动图等评估手段发现瓣叶冗余膨出并广泛脱垂,同时伴有明显的瓣环扩张。由于Barlow综合征复杂的病理生理特征,其干预策略对术者操作技巧提出了更高要求,需要具有丰富手术经验的二尖瓣修复术者进行修复处理。目前,临床治疗原则通常采用“恢复瓣膜功能”和“修复瓣环扩张”,并综合运用多种国际前沿外科技术,包括瓣叶切除、腱索转移等。除了精湛的技术组合和应用外,最重要的是临床术者要保持积极的心态和术中高度的耐心和细心,为Barlow病患者带来满意的二尖瓣修复近远期效果。

黄焕雷教授团队开发了一种预测二尖瓣成形术后反流复发的模型。

二尖瓣修复手术对患者的长期获益仍然是一个重要的临床课题。在广东省人民医院,黄焕雷教授及其团队通过对15年临床随访的二尖瓣成型术后反流复发风险因素的深入探索,建立了二尖瓣成型术后反流复发的预测模型。该模型通过对术后复发组和无复发组患者的基线资料、瓣膜病变特点和程度、围术期临床资料、术后超声资料以及生存分析资料等进行比对和分析,得出左房径、左室收缩径≥40mm、合并三尖瓣成形、食道超声二尖瓣返流面积、机械通气时间、二尖瓣返流程度等为独立风险因素。目前,该预测模型已经通过C指数、时间依存ROC曲线等充分验证其效能,具有良好的临床预测价值,并已在临床实践中应用。

GillesDreyfus教授:The aimofmitral valverepair,no mattertheapproach.

“回首向来之处,展望当前之景”GillesDreyfus教授引用二尖瓣修复泰斗Carpentier教授的名言,探讨了二尖瓣修复的理念和遵循原则,以及相关技术的革新和优化历程。基于相关循证证据和临床实践基础,他认为,在二尖瓣修复手术后,患者能够长期获得临床受益,只要返流程度低或没有返流。为了实现这一目标,临床术者教学培训课程应该包括所有心脏外科修复技术,以帮助术者应对各种复杂情况并实现成功的修复。此外,还可以基于患者死亡率、术者年手术量、修复成功率、术后10年内残余MR和再手术比例来衡量各中心二尖瓣修复水平,并积极推广ACC/AHA和ESC、EACTS等国际权威指南为标准的药物联合外科的综合治疗策略,以全面促进二尖瓣修复手术质量。

AlainBerrebi教授:2D/3D超声心动图在二尖瓣修复手术中的应用。

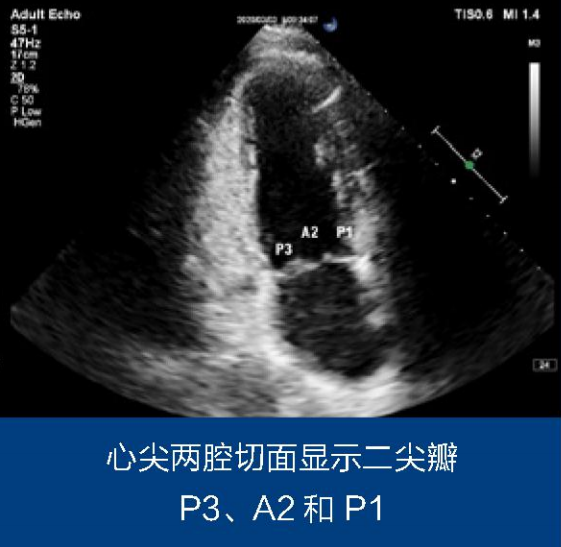

根据当前的权威指南推荐,2D/3DEcho-assessment forMitralValveRepair可以精准地分析二尖瓣瓣膜的病变情况,明确有效反流面积等关键信息,有助于术者实现高效的外科处理,减少安全事件的发生。AlainBerrebi教授结合实际超声成像及其临床实践经验,详细解说了2D/3D超声心动图在二尖瓣修复手术中的指导作用和应用策略。他强调了精准性、有效性和共同语言的必要性,以便心脏外科术者与超声科医师在术中能够密切交流。基于不同的超声心动图切面,可以进行系统性的全心动周期瓣膜评估,并重点观察是否存在功能不全、病变、病因学、二尖瓣收缩期前向运动(SAM)风险以及同期三尖瓣的情况,进而指导手术策略的制定,为患者提供个体化手术处理。

郭惠明教授团队与孟旭教授团队联合进行了全胸腔镜退行性二尖瓣成形与风湿性二尖瓣成形标准手术演示。

“诗少古风惟近体,学惭实践谩虚谈”,郭惠明教授和孟旭教授团队分别展示了两场高难度的二尖瓣成形手术演示(退行性二尖瓣病变和风湿性二尖瓣病变)。凭借精准的患者解剖形态评估、手术团队的密切配合以及对各类高难度外科技术的充分掌握,为广大中国心脏外科领域术者带来了一场标准化的实践教学。

其中,郭惠明教授团队展示了一例50岁男性的病例。经TTE评估,该患者被诊断为二尖瓣P3脱垂,反流束面积为14.0cm05,重度二尖瓣关闭不全伴瓣叶脱垂。术中,通过TEE进一步明确了二尖瓣反流和解剖情况。结果显示,前叶A2区瓣体长达35mm,属于严重Barlow综合征早期。

在胸腔镜下完成二尖瓣环暴露后,医生对脱垂瓣叶进行了楔形切除。经过神经勾探查和注水试验,结合超声心动图成像,医生认为脱垂情况已经得到充分处理。通过测瓣器评估瓣环直径后,医生选择了一根36#二尖瓣生理成型环进行植入。注水试验发现P3区仍存在轻微脱垂,医生进行了瓣叶折叠处理并植入一根人工腱索。再进行一次注水试验,提示P3区反流情况得到显著改善。最终,超声评估显示二尖瓣瓣叶对合良好,手术结果非常满意。

孟旭教授团队通过一个风湿性二尖瓣病例,全面细致地展示了该病例的诊疗路径和目标交界区成形技巧。患者为一名49岁女性,入院后超声提示二尖瓣瓣叶边缘增厚,瓣下结构增粗融合,呈风湿性心脏病钙化。峰值流速为1.6m/s,反流面积为9.8cm05,诊断为二尖瓣重度反流、三尖瓣轻度反流。

在术中仔细观察瓣环上下的解剖结构后,我们认为患者属于中国风湿性二尖瓣病理三分型法的I型。在成功改善瓣下融合所致二尖瓣狭窄后,我们应用粗糙带与透明带间纤维斑块进行处理。通过测瓣器明确瓣环直径后,我们植入了一个36#的二尖瓣生理成型环,圆满完成了手术。术后即刻超声显示极微量返流,跨瓣压差为4mmHg,峰值流速为106cm/s,取得了理想的手术效果。

基于临床实践经验和两例手术演示,与会专家对Barlow综合征修复手术术后SAM现象的预防和应对措施、瓣环尺寸选择等二尖瓣修复手术细节处理策略展开热烈探讨。GillesDreyfus教授指出,SAM现象发生的主要原因是留下的后叶位置过高或成形环面积小于二尖瓣前叶面积。从郭惠明教授团队展示病例的实际解剖情况来看,患者前叶与后叶高度近1:3,成形环尺寸合适时SAM发生风险极低。与此同时,孟旭教授在手术演示期间反复提及助手默契配合对充分暴露手术视野的重要性,并重点推荐良好的组织悬吊以助于显露。

此外,由于风湿性二尖瓣患者的病理表现差异广泛,导致国际学术组织对这类疾病的诊疗方案存在争议。万松教授表示,对于这类疾病,整体手术策略应结合患者个体化情况,遵循“不以成形为目的而成形”和“不因过度追求完美而适得其反”的治疗原则,选择最合适的处理方式,以实现最佳修复。

AlainBerrebi教授:残余MR:何时需要纠正,何时可以忽略?

以“恢复良好对合面”、“修复瓣叶运动”和“改善和稳定瓣环”为目标,应用超声心动图可以明确二尖瓣修复术后残余反流对患者长远期获益的重要性。从超声科医师的角度来看,AlainBerrebi教授结合相关实际病例和循证医学证据,详细阐述了如何应用超声心动图来明确残余反流的发生机制、SAM现象以及二尖瓣修复术后并发症风险的预测。他强调,无论患者是短暂性/动态性还是持久性MR,残余反流的发生机制都比返流的严重程度更值得术中关注。因此,需要多学科团队基于患者的解剖和实际病情进行综合考量,以制定个体化的治疗策略。 值得注意的是,在持续性MR患者群体中,瓣叶对合不良可能被暂时考虑不予进一步处理。然而,位于闭合线或瓣环/成形环周围、瓣环凹陷的反流束以及残余脱垂、SAM等情况都需要采取其他措施来优化最终的手术结果。

GillesDreyfus教授分享了Tips andTricksto AvoidSurroundingComplications。

二尖瓣修复术能够保留瓣叶和瓣膜下结构,最大限度减少瓣膜结构损伤,改善左室功能和重构,提高患者生存率和生活质量。GillesDreyfus教授从二尖瓣周边组织结构角度分析了二尖瓣修复术后并发症的防治策略。以紧邻后内侧纤维三角内的希氏束为例,术中应避免缝合过深,且通常不应在希氏束位置直接缝合。左回旋支(LCX)也是二尖瓣修复术后常见并发症发生部位,可通过超声评估时LV功能不全来早期发现是否存在迟发性LCX缺血,并快速关闭胸腔进行冠脉造影。由于主动脉窦的无冠窦和左冠窦与二尖瓣前叶基底部关系密切,不当进针位置还可能对主动脉瓣造成不良影响,应重点规避。若发生二尖瓣修复术后主动脉瓣中心性反流,应阻断并打开升主动脉,找到并拆除引起不良并发症的缝线;若为主动脉瓣穿孔,则通常可应用心脏补片或主动脉瓣置换进行处理。 希望我的修改能够帮到你。

编辑:AlainBerrebi教授:关于Barlow/Ischemic/Rheumatic特殊情况。

编辑:为了确保临床医生正确使用超声心动图鉴别诊断各种不同发病机制的二尖瓣反流患者,AlainBerrebi教授在首日学术会议的最后一场专题讲座中,以实际病例为起点,重点讲解了三种特殊二尖瓣反流病变类型的超声心动图成像与指征。在双叶对称性脱垂伴中心性反流的Barlow综合征患者中,可以通过3DTEE发现显著二尖瓣瓣环功能不全。这种疾病通常可以通过植入二尖瓣成形环进行矫正,目前已经获得了相关循证医学证据支持。功能性MR通常由室性或房性缺血性疾病引起,根据病理特征分为TypeI(瓣环扩张)、TypeII(乳头肌断裂或变性延长)、TypeIII(心室扩大/形变、室性功能不全)三型。在TypeIII功能性MR的超声评估中,可以发现“海鸥征”,建议进行瓣叶保留并行二尖瓣成形环植入,同时还应根据瓣叶功能、LV重构等风险因素来明确手术成功率。对于风湿性二尖瓣病变,需要多学科团队协作开展,并充分评估瓣叶质量、活动度等基础解剖情况,再进行二尖瓣成形术,以尽可能获取较好的瓣叶对合、避免残余狭窄。

编辑:次日:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

——将指南与实践探索相结合,以探索规范标准下的个体化策略。

爱德华外科学术中心举办了一系列学术教育项目,主题为二尖瓣修复。

谷天祥教授:严重MR患者应在何时选择修复?

谷天祥教授指出,基于现有最佳临床证据制定的指南提供了大量有效且可靠的治疗准则,对促进临床医疗服务水平起到了重要作用。然而,对于重度二尖瓣返流患者的治疗策略,相关指南并没有给出明确的推荐。尽管指南推荐应遵循,但严格执行指南推荐是否能为患者带来最佳预后效果仍然存在争议。此外,指南需要结合最新的临床实践结论进行调整。因此,在制定治疗策略时,应在指南推荐的基础上,充分考虑患者的实际情况,进行个体化讨论和治疗。 此外,临床术者需要充分掌握二尖瓣病变的诊疗标准。为了精准评估二尖瓣反流机制,建议使用复杂二尖瓣“Adams工具箱”并“Stay positive and bepatient(保持积极与耐心)”。在选择术式时,大量循证医学证据表明,对于高龄或风湿性患者,二尖瓣修复治疗的预后情况显著优于二尖瓣置换,在经验丰富的临床中心内可以达到近100%的手术成功率。

孟旭教授:人工成形环如何选择?

孟旭教授指出,二尖瓣修复的最终目标是恢复瓣膜的持续正常功能,并保留或提高左室功能。为了达到这些目标,临床术者应以鞍形状态(瓣叶膨隆,瓣体及腱索张力)、A-P距离(对合缘高度维持)和瓣环重塑(扩大瓣环和/或矫正畸形瓣环)为治疗目的和标准,选择合适的人工成形环。 当前二尖瓣成形环种类繁多,其中半环相较于全环更有利于瓣膜舒张期运动和瓣口开放,但需具备良好锚定点(纤维三角)且不利于鞍形状态维持;全环可创造更确切的对合缘高度,并更易于术者在交界处实行环缩术。此外,还需基于瓣叶面积选择尺寸合适的成形环。 需要重点纠正的是,瓣叶膨隆和曲度才是马鞍形二尖瓣环的重要基础。选择小尺寸成形环并不能为退行性二尖瓣反流(DMR)患者带来额外获益。 基于上述内容,可总结得出三大基本成形环类型选择原则:良好舒张期压差的二尖瓣开放、收缩期合理的对合缘高度、充分的(no-SAM)前叶膨隆空间。 最后,孟旭教授总结道,环的作用仍主要体现在收缩期,因此“全环、马鞍、弹性以及合适的型号大小”仍然是选择成形环的最佳考量。

孙黄涛教授进行了二尖瓣成形技术及手术展示。

在2017年,美国心脏病学会发布了瓣膜管理指南,将二尖瓣反流疾病分为重度二尖瓣反流和发展期二尖瓣反流。Barlow综合征是一种常见的二尖瓣瓣膜疾病,由基因异常引起。目前,主要采用二尖瓣修复手术治疗。孙黄涛教授结合自己的实践经验,总结了Barlow综合征行二尖瓣修复的手术技巧。 在国内,Barlow综合征患者的二尖瓣后叶通常呈不规则形状。在处理这类患者时,首先需要明确瓣膜脱垂部位,然后切除2-3个脱垂节段并进行缝合。术中还可同步进行其他手术,并行经食道超声辅助评估二尖瓣功能。为了减少SAM现象,需要避免留下过高的后叶位置,并选择合适的成形环尺寸。由于Barlow综合征患者的瓣环较大,建议国内术者采用大于34mm的成形环。此外,还可以通过降低二尖瓣前叶高度、进行缘对缘修复手术等措施来减少SAM现象。

郭惠明教授分享了胸腔镜下微创二尖瓣手术技术规范(2022版)。

为了促进胸腔镜下微创二尖瓣手术(EMVR)在我国健康、安全、规范的发展,我国多位顶尖心脏外科领域学术领军者联合编写了相关技术规范。其中,郭惠明教授作为主要负责人之一,结合建议和实践体会,对EMVR定义及技术特点、适应证与禁忌证、术前评估、麻醉、体外循环及心肌保护、手术、并发症防治七大版块进行了重点解说和逐层剖析,帮助心脏外科领域术者正确解读技术规范并运用于实践。随着技术的进步,微创心脏瓣膜外科内容不断丰富和完善,郭惠明教授指出,良好的体外循环(无血手术野和心肌保护)、准确的入路、满意的暴露、熟悉的手术器械和友好的团队是EMVR手术成功的关键。充分掌握该术式将为我国二尖瓣病患者提供更加安全、有效、微创简单的治疗选择。

编辑:刘健教授详细讲解了经导管缘对缘技术治疗二尖瓣反流。

编辑:随着人口老龄化进程的加快,我国临床面临着沉重的二尖瓣反流医疗负担。然而,二尖瓣外科技术取得了飞速发展,以瓣环成形为基础的手术取得了巨大成功。此外,介入治疗技术,如TEER,也在临床中逐步应用。刘健教授通过回顾性分析相关循证医学证据,如EVERESTII1年随访、EVERESTII HighRisk、EVEREST IIREALISM、EVERESTII5年随访、EXPANDG4PostApprovalStudy和PASCALIID等,充分论述了TEER在治疗DMR方面的安全性和有效性。随着数个里程碑式随机对照研究的鼓舞性结果,TEER已成为全球应用最广的治疗选择之一。同时,其相关介入产品也在不断迭代,越来越多同类器械开始涌现。国内自研TEER器械已在相关注册临床试验中表现出令人满意的效用。总体而言,中低危DMR患者应首选微创外科修复,而外科高危或禁忌DMR患者则可选择安全且有效的TEER。即使对于非中央区病变DMR,TEER也可取得满意效果,但仅推荐有经验中心尝试,新开展中心仍建议从中央区病变开始。在瓣膜介入时代,心脏外科医师的经验将为基于外科术式诞生的TEER注入更多活力,并呼唤更多更符合生理的介入修复技术及器械来为广大DMR患者提供更佳医疗服务。

编辑:总结

爱德华外科学术中心举办了一系列学术教育项目,主题为二尖瓣修复。

在爱德华外科学术中心平台的支持下,二尖瓣修复系列学术教育项目“厚植沃土萃就充沛精华、名师指教蓄发强劲动力”通过豪华二尖瓣修复技艺导师团精湛的学术课程和经典的教学手术演示,使“慧心E笑、爱之传承”之琢玉器—二尖瓣修复疗法系列第二阶段学习课程深入浅出地切入二尖瓣修复外科的临床技术要点难点。从基础病理机制、术前诊断评估、基本手术原则、术中步骤与技巧、成形环等器械选择等多维度切入和展开,为广大中国临床术者排忧解难,为我国二尖瓣修复领域的茁壮发展提供重要的生长土壤。 在会议即将结束之际,孟旭教授和郭惠明教授总结道,在微创发展的大趋势下,我国心脏外科领域术者应遵循“以患者为中心”的核心理念,从“修复的核心是为病患的术后临床效果”这一本质出发,把充分掌握自身临床工作所需的基本技术作为首要任务。积极面对当前二尖瓣疾病谱和临床现状,探寻更多手术技术发展的可能性。 “慧心E笑,爱之传承—琢玉器”课程的成功举办离不开国内外导师团队的倾注心血,也离不开广大中青年心外科术者的持续热爱与坚守。爱德华外科学术中心与广大中国二尖瓣修复领域心外科术者将继续携手并进,砥砺前行,在二尖瓣修复领域大师巨匠的引领和支持下,继续书写我国二尖瓣修复事业高质量发展的壮美华章!

本文内容摘自《门诊》杂志的原创文章。

转载时,请务必获得授权并注明出处。